Comme je viens de m’asseoir face à une nouvelle sculpture dans l’atelier de Jérémie Bruand, le niveau de mes yeux la surplombe à peine. On dirait que l’ouvrage vient de trouver son équilibre.

Ce dôme géodésique — d’une proportion de trois cinquièmes de sphère — est renversé sur le sol. Posé, le volume évasé s’est déformé de soi-même. De deux coins opposés, il s’allonge, tandis qu’entre eux, les rebords plissent. Cette coque fine aurait l’ampleur d’accueillir au moins trois personnes, c’est-à-dire trois corps.Mais la sculpture pour cela ferait une trop frêle embarcation.

Des plaques métalliques, à l’intérieur, organisent par surbrillance le signal visuel de la structure renversée. On voit par là ce qui la fait tenir.

Ces tirets d’argent reluisant laissent percevoir un léger jour à intervalle régulier, chaque fois que se plie un angle entre les surfaces planes.

Je constate vite que la construction pourrait être facilement démontée. Retenue grâce au réseau des charnières à piano d’acier nickelé, cette forme lie tout en les laissant séparables les nombreuses et semblables facettes triangulaires taillées d’un bois contreplaqué fin. À tout le moins l’épaisseur des panneaux et de la coque ainsi conçus convient-elle, puisque choisie à la limite de ce que, du poids à la légèreté, on obtient l’accord entre les attaches mobiles, le bois et le volume complet, léger mais stable, immobile et tout juste retenu.

Au déchiffrement rapide de l’architectonique s’ajoute, enfin, l’étonnante présence d’un troisième matériau, qui pour être remarqué demande un supplément d’attention. Il s’agit de papier de verre altéré par un usage mécanique.

L’élément abrasif est contrecollé sur les surfaces externes du solide renversé, au renflement de sa courbure qui mène au contact du sol. Ici, pour moi, l’image poétique étonnamment survenue de l’oursin, tel qu’en sa carcasse échouée sur un rivage, un dôme usé, les pics en moins.

Mais pour autant que je le connaisse, Jérémie Bruand ne se précipite pas sur la poésie. Je crois plutôt qu’il s’en méfie. Générer les formes est d’abord un travail de la nature. Celle-ci serait son inspiratrice première par la contemplation qu’elle attire.

Cependant, pour pouvoir virer de la rêverie à la cohérence rationnelle, la science délivre sa clarté schématique. C’est suivant cette exemplarité que le mouvement, la croissance, le temps sont reconnaissables dans nombre de ses travaux qui empruntent souvent aux solides cristallins, parfois à la morphologie végétale. Fréquemment, les œuvres sont prévues pour s’ajuster à leur milieu, ainsi accroissent-elles l’impression de calculs géométriques qui nouent l’harmonie avec les formes naturelles. Cela aidant, la dimension contemplative peut être retrouvée. Par ailleurs, corrélativement, le vocabulaire formel dont il s’agit renvoie aussi, incontestablement, au rôle qu’il a pu tenir dans des interprétations anciennes de la place de l’Homme au sein du Cosmos.

Partant de ces présupposés ou repères, et d’une attitude positiviste, Jérémie Bruand échafaude l’expérimentation en laissant à nu ses procédés de construction.

Le contemplateur privé, attentif à la vie, préfère céder sa place à l’ingénieur.

Celui-là affirme la littéralité du matériau pour se livrer à la démonstration de fabrications soigneuses, mais surtout sans complication inutile. Jusqu’aux plus grands des objets ou dispositifs, la simplicité recherchée se rend intelligible, rejoint l’évidence.

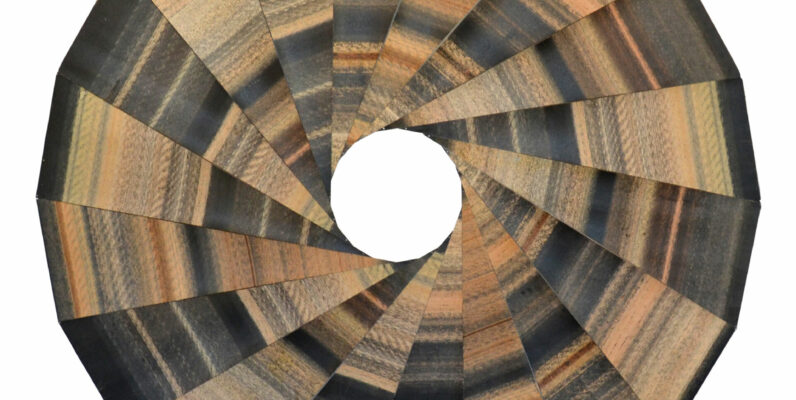

Ainsi, des découpes droites dans des plans solides s’ajustent pour la confection de diaphragmes muraux, ouverts, kaléidoscopiques, ou dans des volumes tout en variations d’arêtes répétitives, qui, couvrant des surfaces de sol ou épousant la retombée d’un bout de table, équilibrent la sophistication dans la sobriété.

Une association de feuilles géantes de papier de verre éraillé peut aussi bien être redressée en tableau, sommairement. D’emblée, sont aisément compris l’enchaînement des formes, leur calcul, leur imbrication, leurs proportions.

Le corps humain, qui est ici celui de l’artiste, est inscrit dans la réalisation de façon à lui donner son unité. Des modules apparaissent comme la mesure même des mouvements qui les ont produits, et assemblés. Leurs combinaisons attestent le plus souvent de réplications.

C’est ainsi qu’on retrace dans les éléments de la construction un enchaînement des gestes programmé. L’expérience vécue du travail par l’artiste, qui projette son ouvrage et qui le conduit par étapes successives, est ce qui est donné tout entier au regard. On convient finalement que ce qui est à voir en est la trace aboutie. Jérémie Bruand nous le dit : « La décision vient en cours de route, lorsque satisfait, je m’arrête. »

À l’état de restitution, on doit pouvoir tout voir. Pour cet artiste, rien ne devrait faire obstacle à la compréhension de ce qui est montré. C’est par honnêteté envers lui-même et envers les autres qu’il refuse la dissimulation.

Par extension, son langage à la fois brut et soigné, sans avoir à plus y penser, réfute tout régime de transparence simulée. Le fait qu’on sache décrire immédiatement ce qui est présent devant soi délégitime toute imposture. Cela a valeur de positionnement… Si Jérémie Bruand ne veut pas orienter l’interprétation, c’est bien pour éviter de (se) désorienter.

L’idéal pour lui serait donc de tout rendre intelligible.

Le hasard lui-même ne va pas sans raison puisqu’il est la coïncidence d’enchaînements de causes qu’on peut rendre discernables. Voici comme exemple les aléas maîtrisés que sont les « Trajets », soit l’enregistrement sur papier des roulements d’une bille d’acier enduite d’encre de gravure, retenue par l’encadrement d’une boîte en bois lors de déplacements en camion… Partant d’un point de départ et terminant au point d’arrivée, un dessin est donc, preuve à l’appui, une trace portée sur de la matière organisée, le témoin d’une action.

Ce constat révélé peut s’adapter à des dimensions monumentales. C’est le cas lorsqu’un parterre de charbon est balayé des heures durant par les caresses oscillatoires et circulaires de deux pinceaux placés chacun à l’une des extrémités d’un balancier, suspendu depuis très haut à un moteur, dans un local de spectacle circassien aux allures industrielles…

Somme toute, c’est de façon démonstrative que les procédés mécaniques et aléatoires, jamais ésotériques, décrivent les résultats propres à leur dispositif.

À l’instar encore des convulsions d’une brique retenue par un câble, mû toujours par un moteur, qui se tortille et soudain se détend, pour recommencer jusqu’à l’usure.

Avec de tels systèmes, la mécanique électrique se substitue au corps de l’artiste. Celui-ci dans ces cas peut s’extraire du travail en cours tout en laissant observer des processus, qui, par la répétition d’un mouvement, maintiennent l’aléatoire prisonnier d’un calcul.

Les dispositifs autonomes, tout simples et bruts qu’ils soient, ou même carrément « terre-à-terre », réfèrent à la logique expérimentale et à l’observation scientifique.

Les mouvements mécaniques comme les mouvements articulaires de l’artiste manifestent des effets physiques aux points de rencontre des matières.

Les travaux de Jérémie Bruand rendent ainsi tous compte de consécutions observables, parcourues de chocs, de frottements, de déplacements, d’usure, entre un début et une fin. Ce sont des capsules temporelles. Plus largement, un accord est recherché dans la formalisation des œuvres qui combine explicitement l’idée du projet à la restitution tangible. Pour ainsi dire à mi chemin entre les moyens et la fin, l’artiste choisit toujours, pour les montrer, de conserver des traces qui fixent un état de dégradation matérielle. L’altération affichée, sur certaine échelle de valeurs implicite, donne la prédominance au corps sur la théorie. C’est par les constatations que progresse l’ensemble de la recherche.

Dans tout ce travail afflue la concrétisation de sensations. Avec une grande sincérité, le témoignage donné révèle une sensibilité envers le factuel, qui se communique au travers de l’objet, des matériaux, et de l’expérience vécue parmi eux.

Cependant, à la question éminente de l’altérité, qu’implique l’exhibition de l’altération, répond une retenue subtile, lorsque tout est à portée plus ou moins du regardeur. Me paraît à cet égard emblématique l’utilisation faite du papier de verre altéré, le matériau récupéré par larges bandes qu’utilise le plus répétitivement Jérémie Bruand. Cette surface encore abrasive mais usée, parcourue de stries mécaniques, maintient le spectateur, auquel rien n’est pourtant dissimulé, à certaine distance. Voilà qui laisse peut-être entrevoir ce que j’imaginais de l’oursin.

Sébastien Hoëltzener, juin 2020.

AAAR

AAAR