Dans ce texte Benjamin Cadon propose un état des lieux partiel et assumé de la création numérique contemporaine en stimulant notre réflexion par des apports historiques sur l’origine de la cybernétique et en dévoilant par de multiples exemples comment les artistes d’aujourd’hui s’emparent des questions éthiques, politiques, sociales, écologiques et questionnent dans leurs productions l’époque contemporaine, et la relation auteur(e)_spectat/rice-eur. L’avantage de la technique du cut-up (copié-collé) utilisée partiellement pour l’écriture de cet article, réside dans le fait de produire un texte en équilibre entre plagiat, échantillonnage, remix, mash-up, en partant du principe que le savoir est un bien commun.

Vers une non-définition de « l’art numérique »

Brosser un panorama de la création artistique numérique est toujours un exercice périlleux. A commencer par la définition de cet « art numérique ». Cet insaisissable « numérique » qui remplit notre vie de 0 et de 1 dont on a tant de mal à saisir les contours et évolutions.

Comment son déferlement dans nos quotidiens a été anticipé, avalé et régurgité par des artistes, nourris par des formes culturelles qui s’épanouissent dans la diversité des terreaux digitaux ? Quelles sont les racines de ces pratiques artistiques et dans quelles mesures ont-elles transformé notre rapport à l’œuvre, au temps, à la forme, à l’autre ? Pourquoi faut-il utiliser des logiciels libres ? Comment esquiver le fait d’avoir à produire une énième tentative typologique autour de « l’art numérique » ?

Cogitations aux accents parfois trollesques que je serais tenté de vous épargner en vous invitant plutôt à une promenade à travers un ensemble d’exemples, que j’espère révélateur d’une diversité de formes et d’approches, afin que chacun puisse apprécier ce paysage à sa guise.

Une promenade dans l’espace-temps…

Cette promenade commence par remonter le temps pour atterrir dans la scène du début du film 2001, l’odyssée de l’espace, au moment où un des singes, inspiré par le monolithe noir, a l’idée d’utiliser un os comme outil pour prendre l’ascendant sur la tribu de primates rivale et s’approprier la ressource en eau. L’homme augmenté était né.

Si l’on poursuit par quelques raccourcis temporels, on rencontre Richard Wagner et l’art total qu’il développa en 1850 sous la forme d’un opéra, imaginé comme fusion des différents arts, à travers lequel il va mettre en application ses théories : mettre les spectateurs dans la pénombre, les entourer par la réverbération sonore, jouer des lumières et revitaliser le principe de l’amphithéâtre grec pour focaliser l’attention sur la scène. Ceci préfigurait en quelque sorte la réalité virtuelle et immersive, la synesthésie.

…qui arrive au XXème siècle

Pour tomber sur Luigi Russolo qui publie son manifeste L’Art des bruits en 1913, porté par la vague futuriste italienne. Dans ce manifeste, il présente ses théories sur l’utilisation du son-bruit et les met en application peu après avec Ugo Piatti, en créant une série d’intonarumori, des machines sonores spectaculaires conçues pour créer et modifier les sons-bruits dans leur intensité, anticipant les expérimentations sonores qui aboutiront, au lendemain de la seconde guerre mondiale, à la musique concrète de Pierre Schaeffer, à la musique électronique.

Cette musique électronique connaît ses premières agitations hertziennes chez Léon Thérémin, un savant russe à la fois inventeur d’instrument musicaux précurseurs et au service des militaires de son pays pour lesquels son inventivité a fait, bon gré mal gré, des miracles. Il a ainsi été le créateur génial d’un des premiers synthétiseurs audio, c’est à dire inventeur de l’un des premiers appareils capable de produire du son à partir de l’électricité : le Theremin, et ce en 1919. Cette instrument était non seulement capable de produire une large gamme de sons, il était transportable contrairement à ses prédécesseurs, mais était aussi joué grâce à la position des mains de l’instrumentiste vis à vis de deux antennes servant de capteurs électromagnétiques sans contact pour moduler hauteur et volume du son.

Léon Theremin invente également par la suite un système qui produit du son en fonction des mouvements, des pas de danse d’un utilisateur du « Terpsitone« . Il met également au point un micro sans fils basé sur une technologie similaire aux puces sans contact actuelles qui va permettre aux russes d’avoir en permanence une oreille à l’intérieur de l’ambassade américaine à Moscou.

Au XXème siècle, où il se passe plein de choses, évolutions technologiques <> évolutions artistiques

Après l’os-matraque, les ingénieux primates et leurs descendants ont inventé le langage, la roue, l’écriture, l’imprimerie, l’électricité, l’électronique, le grand ordinateur, le petit ordinateur personnel, Internet, ChatRoulette.

Le XXème siècle a donc connu quelques bouleversements technologiques parsemés de personnages comme Norbert Wiener, le père de la cybernétique, l’« action de manœuvrer un vaisseau », de « diriger, de gouverner » chez Platon. Cette cybernétique est ainsi née de la «science du contrôle et de la communication chez l’animal et la machine » sous la plume de Norbert Wiener, auteur américain d’un ouvrage paru en 1948. Les concepts issus de la cybernétique (l’ « homéostasie », l’auto-régulation par le principe de rétro-action ou feedback à l’intérieur de tout « système » : écosystème, système technique ou social, …) se sont ensuite ramifiés pour traverser les sciences sociales, les mathématiques, la technologie, la biologie, la psychologie. Cette approche nouvelle, trans-disciplinaire, se destine alors à couvrir tous les phénomènes qui, d’une manière ou d’une autre, mettent en jeu des mécanismes de traitement de l’information, constituant une boîte à outil conceptuelle dans laquelle scientifiques et artistes ont largement pioché ces dernières décennies.

Ainsi Nicolas Schöffer crée la Tour Spatiodynamique et Cybernétique en 1955 à Saint Cloud avec l’aide de Pierre Henry, compositeur et de Jacques Bureau, ingénieur de la compagnie Philips. La sculpture de cinquante mètres de haut était composée d’une structure métallique légère, de capteurs, d’un cerveau électronique et d’enceintes, de plaques rectangulaires colorées montées à différents niveaux sur des dispositifs rotatifs. Elle a été construite par la société Mills en juin 1955 à l’occasion du Salon des Travaux Publics au Parc de Saint Cloud en bordure de Seine. Nicolas Schöffer, à propos du système interactif créé pour la Tour Spatiodynamique en 1955 :

« Grâce aux appareils enregistreurs placés dans la tour, tout changement dans l’ambiance se communique à l’homeostat : changement de température, de l’hygrométrie, du vent, des couleurs, de la lumière, des sons, des mouvements divers dans le voisinage (grâce aux cellules photoélectriques). Ces changements déclenchent constamment des combinaisons sonores toujours variées et inédites, alternées avec des silences. Ce procédé permet à la tour de composer sa propre musique avec sa propre matière sonore, qui sera toujours adaptée à l’ambiance, parce que, justement, ce sont les différents facteurs composant l’ambiance qui déclenchent des sonorités »

En 1965, avec l’aide de Robert Rauschenberg, Billy Klüver met à profit l’expertise d’une trentaine d’ingénieurs du centre de recherche Bell Telephone Laboratories pour réaliser un projet interdisciplinaire rapprochant théâtre d’avant-garde, danse et nouvelles technologies. Les artistes John Cage, Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, David Tudor et Robert Whitman conçoivent chacun une performance inédite. Les ingénieurs sont jumelés aux dix artistes pour construire les composants techniques utilisés sur scène par les participants (danseurs, acteurs, musiciens). La série de performances sera finalement présentée au 69th Regiment Armory (New York, N.Y., États-Unis) sous le titre 9 Evenings: Theatre and Engineering, du 13 au 23 octobre 1966.

John Cage y propose Variations VII où il emploie le principe de l’aléatoire pour sélectionner les matériaux composant sa performance, mais n’utilise aucune piste enregistrée. Il tente plutôt de rendre audibles, au même endroit, des sons émis simultanément depuis différents lieux. À cette fin, plusieurs médias de communication (radio, télévision) lui permettent d’amplifier des phénomènes déjà présents dans l’environnement de l’Armory. John Cage capte également l’activité cérébrale de ses collaborateurs sur le plateau pour moduler l’amplitude d’ondes sinusoïdales. En évitant d’éliminer l’interférence entre les sons, il accorde une valeur semblable aux sources d’information filtrées pendant la performance. Au même titre que les composants technologiques, le compositeur et les autres interprètes participent à cette médiation plus qu’ils ne l’infléchissent.

On pourrait également à cette époque faire un détour par la dynamique scène du cinéma expérimental en Yougoslavie ou prendre la nouvelle vague des cinéastes français qui ont su surfer sur l’invention de la caméra 16 mm Eclair et de pellicules sensibles pour s’affranchir des décors et éclairages traditionnels, et filmer « in vivo ». Le mouvement hippie aux Etats-Unis provoque le mélange acidulé d’artistes, de scientifiques, de militants qui deviendront, pour certains, le silicon de la valley…

Les arts numériques : des nouveaux outils plus accessibles dans la palette de l’artiste donnant lieu à de nouvelles formes de création trans-disciplinaire

Qui a trouvé ce titre ?

1. Dominique Moulon

2. Naziha Mestaoui

3. Benjamin Cadon

Attention ! Une rémanence typologique

Un art génératif ; Le bit comme médium le plus naturel ; Sculpter la musique, le temps et l’espace par des méthodes mathématiques ; Pervertir les outils d’écriture et d’analyse de l’information ; Un art comportemental ; Explorer les interactions qui structurent notre environnement ; Jouer sur la tension entre communion de l’ensemble et comportement individuel ; Créer un dispositif de rendu de croissance ; Un art multimédia ; Obsolescence des médias ; Bousculer les idées autant que les matières ; Transfigurer le corps-matière ; Un art multisensoriel ; Explorer les liens entre les sons, le toucher et l’image ; Réactiver les sens au cœur d’espaces et de créations sensitifs ; Faire circuler des stimulations tactiles et sonores à la surface du corps ; Un art de l’interaction ; Produire un environnement réactif capable de sentir la présence humaine ; Composer un univers calqué sur l’état émotionnel ; Les habitants comme agents générateurs de l’œuvre.

Quelques définitions malgré tout

D’après Annick Bureaud – OLATS – Les Basiques : Art « multimédia »

Dématérialisation de l’œuvre

La dématérialisation de l’œuvre va de pair avec la fin de l’objet et la mise en avant du processus comme acte artistique, avec les pratiques de l’art conceptuel et celles du happening, et bien sûr avec l’introduction du numérique dont la « matière » est l’immatérielle impulsion électrique. Pour reprendre la formule de Michael Punt (intervention à transmediale, Berlin, 2001)

« dans un ordinateur il n’y a ni zéros, ni uns, mais des impulsions électriques auxquelles on donne une valeur » .

Il faut néanmoins nuancer cette idée : toute œuvre numérique n’est pas nécessairement et/ou uniquement immatérielle.

Nouvelle position de l’artiste

La disparition de l’auteur(e), puis celle de l’artiste, est une autre antienne. Que des créations collectives aient lieu — et qu’elles bousculent la sacro-sainte image de l’artiste comme génie isolé(e), véhiculée dans les arts plastiques— est une évidence. Il reste néanmoins, un ou des individu(s) qui conçoit(vent) une « règle du jeu », ou en langage artistique un « dispositif » dans lequel d’autres (d’autres artistes ou le public en général) vont s’inscrire. Ce qui change est moins la disparition de l’artiste que sa nouvelle place, sa nouvelle position dans la création. La formulation selon laquelle l’artiste devient créateur/créatrice de contextes plutôt que de contenus nous semble beaucoup plus juste.

Nouvelle position de la spectatrice / du spectateur

De la même manière, la position de la spectatrice / du spectateur n’est plus la même. Plutôt que co-auteur(e) de l’œuvre, notion également à nuancer comme la disparition de l’artiste, nous mettons l’accent sur le fait qu’elle / qu’il devient un élément, un matériau de l’œuvre dans son caractère interactif.

Libérons les logiciels et matériels pour +++ de création numérique

Il convient d’évoquer les outils techniques actuels utilisés par les « artistes numériques ». Avec le développement de l’informatique personnelle, les ordinateurs sont devenus de plus en plus accessibles et en capacité de traiter de plus en plus de choses : des informations MIDI au départ, du son ensuite, puis de la vidéo finalement traitée « en temps réel ». Les logiciels ont suivi l’évolution de ces possibilités, ils étaient principalement à l’époque propriétaires ou privateurs, c’est à dire que l’utilisateur ne pouvait pas les modifier à sa guise et devait en théorie s’acquitter d’une certaine somme pour pouvoir les utiliser. « En théorie », car heureusement pour le développement de la culture numérique, bon nombre de gens avaient alors inventé le « logiciel librement cracké » qui consistait à récupérer une copie fonctionnelle du logiciel sans la payer via des réseaux interlopes.

On peut évoquer dans les « ancêtres », « Patcher » inventé et développé par Miller Puckette au milieu des années 1980 à l’Ircam qui deviendra par la suite « MAX/MSP« . À ses débuts, ce logiciel permettait de créer des compositions en MIDI sous la forme d’arbres-programmes que l’on relie les uns aux autres par des ficelles dans lesquelles passe l’information. Ce mode de programmation donnait aux compositeurs une liberté inédite en leur permettant de créer des formes musicale hors normes, Philippe Manoury fut l’un des premiers à l’utiliser en 1988 pour une pièce dénommée Pluton dans laquelle il pilotait un piano électromécanique ainsi qu’un processeur audio-numérique développé également à l’IRCAM. Il y avait aussi « Director » développé par Macromedia en parallèle de Flash. Director permettait de créer des applications interactives mettant en jeu du son, de la vidéo, des capteurs et actionneurs. Puis se développa toute une kyrielle de logiciels de MAO (Musique Assistée par Ordinateur), de traitement vidéo par exemple le vjaying (pratique de mixer des images ensembles pendant des concerts ou soirées), dont l’usage était dopé par la « scène warez« , ces groupes qui crackaient les logiciels pour les mettre à disposition gratuitement.

La mouvance des logiciels libres se développe au sein de communautés d’utilisateurs et rencontre les domaines artistiques dans cet idéal d’ouverture. Les logiciels libres sont des logiciels que l’on peut obtenir gratuitement et modifier à l’envie car leur code source, leur recette de base, est disponible. Parmi les logiciels les plus utilisés aujourd’hui, on peut citer « Pure Data« , petit frère de MAX/MSP. Le même Miller Pucket l’a développé une fois rentré dans son université américaine, mais sous une licence libre, pour inviter ainsi une communauté de développeurs à y ajouter des fonctionnalités, des « librairies » (comme le traitement vidéo en temps réel) et proposer aux utilisat-rices/eurs de partager des « patchs« , des programmes où l’on dessine graphiquement le flux des données audiovisuelles, pour permettre à chacun(e) d’avancer plus vite dans ses créations.

Il faut citer également le logiciel « Processing« , une bibliothèque java et un environnement de développement libre créé par Benjamin Fry et Casey Reas, deux artistes américains. Processing est le prolongement « multimédia » de Design by numbers, l’environnement de programmation graphique développé par John Maeda au Media Lab du Massachusetts Institute of Technology. Là pour le coup, on écrit des lignes de code pour manipuler le son, les pixels, l’interaction avec le monde matériel. Processing est à la fois pédagogique et puissant, il est notamment enseigné dans les écoles d’art pour l’apprentissage du code et du design interactif et s’agrémente également de nombreuses librairies.

Citer encore OpenFramework qui propose de développer des créations en écrivant des lignes C++ (langage de programmation compilé permettant la programmation sous de multiples paradigmes comme la programmation procédurale, la programmation orientée objet et la programmation générique), mais avec une approche simplifiée tout en utilisant de façon optimale (quand c’est bien codé) les ressources de la machine.

Ce paysage d’outils logiciels est bien plus divers que ne le montre ce rapide passage en revue. Il y a de petit(e)s artisan(e)s passionné(e)s qui fabriquent des logiciels très spécifiques, ou des industries qui fabriquent de la musique assistée par ordinateur comme Ableton qui greffe son logiciel « Live » avec Max/Msp, mais aussi et surtout une diversité de pratique qui implique une combinaison et une diversité d’outils difficile à décrire.

Pour le bien-être de l’humanité, le concept de « logiciel libre » s’est doucement transposé en « matériel libre », c’est à dire un objet éventuellement électronique dont on aurait les plans, que l’on pourrait là aussi fabriquer sans payer de droits, transformer et repartager une fois amélioré. Un des emblèmes de ce matériel libre est la carte « Arduino » qui a été inventée en Italie par un groupe de professeurs et passionnés qui voulait faciliter l’apprentissage (et l’usage) de l’électronique grâce à ce micro-contrôleur pas cher. Du coup, créer un robot, un objet interactif, une sculpture jouant de capteurs et d’actionneurs, ne demandait plus la collaboration avec un(e) ingénieur(e) d’une entreprise d’électronique, chacun(e) pouvait devenir cet(te) ingénieur(e) grâce aux nombreuses ressources partagées sur Internet et grâce à cette carte électronique qui permet de relier le monde physique à l’ordinateur.

Bien évidemment, cette carte Arduino, du fait de son caractère « libre » a donné naissance à de nombreux clones et dérivés, ainsi qu’à un écosystème de « shields » (cartes additionnelles qui ajoute des fonctionnalités, telles que lecteur mp3, prise ethernet, GPS et 3G, …), et de capteurs et actionneurs en tout genre, transformant une part de la création en légo électronique géant. Il faut aussi évoquer, dans ce paysage technologique, l’apparition de mini ordinateurs de la taille d’une carte de crédit et coûtant dans les 40 €, ce sont les « Raspberry Pi » rapidement suivis par de multiples autres mini-ordinateurs aux fonctions et puissances adaptables au projet et au budget. Ces petits ordinateurs qui fonctionnent sous Linux, système d’exploitation libre malléable à souhait, sont capables de se transformer en lecteur audio et vidéo, en console de jeu, en cerveau d’un pianiste électromécanique, en émetteur FM, en système de reconnaissance vocale qui signale les conversations pénibles.

A cette pléthore de possibles, viennent s’ajouter les « FabLabs« , ces laboratoires de fabrication qui fleurissent sur nos territoires, venus eux-aussi du MIT MediaLab, et qui permettent en théorie de tout fabriquer grâce à des imprimantes 3D, des découpes laser et autres fraiseuses à commande numérique. En pratique, ces lieux favorisent normalement l’appropriation de ces techniques par le grand public, le « faire soi-même » ou DIY (Do It Yourself), ils sont parfois un peu (trop) tourné vers l’entrepreneuriat et moins vers l’art et la culture, ils offrent en tout cas des possibilités inédites pour réaliser un « prototype », ce qui est souvent le cas pour une œuvre au caractère unique.

___________________________________

Sélections d’œuvres contemporaines estampillées « numérique »

Pour esquiver l’approche typologique obligatoirement partielle et partiale, je vous propose une sélection d’œuvres contemporaines comme reflet de la vitalité de la création artistique estampillé « numérique ».

Les blockbusters qui clignotent

À Labomedia, nous avons tendance à considérer de façon malicieuse, que l’art numérique, « c’est ce qui clignote« , clin d’œil à un ensemble d’œuvres qui s’appuient avant tout sur les caractéristiques techniques des outils numériques comme élément esthétique principal en oubliant parfois le sens ou l’émotion que peuvent percevoir des humains. Le côté « blockbuster » fait référence à un certain nombre d’œuvres et d’artistes repérés par les programmateurs de festivals et les collectivités locales qui constituent ainsi la partie la plus visible de ce champ artistique et occultent parfois des forêts à la créativité plus débridée.

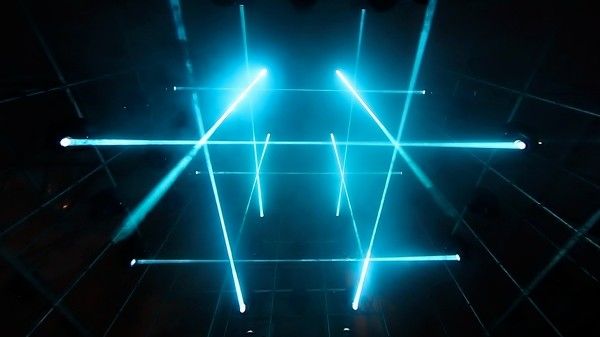

TESSERACT (aka HYPER-Cube), 1024 Architecture, France – 2014

TESSERACT (aka HYPER-Cube) est une sculpture de lumières en mouvement placées dans un cube en 3 dimensions, lumières qui réagissent au son.

Le tesseract est une forme géométrique en trois dimensions constituée d’un cube dans un cube, reconstituée ici par un jeu de lumières. Les spectat/rices-eurs sont ainsi invité(e)s à déambuler dans cette sculpture monumentale en 3D équipée de lumières mobiles dans toutes les directions et accrochées sur une structure de type échafaudage. A l’intérieur de ce cube métallique et lumineux, la composition évoque un monde futuriste, une sculpture en mouvement re-configurant en permanence l’espace et la forme dans lesquels se trouvent immergé(e)s les spectat/rices-eurs.

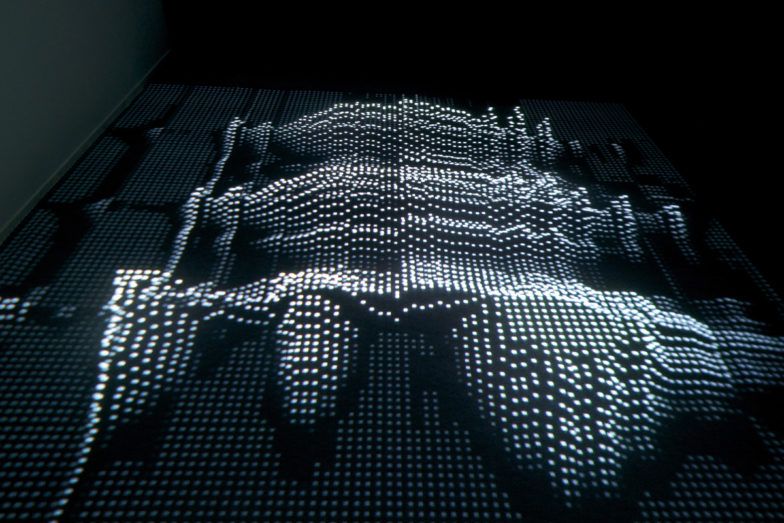

Test Pattern, Ryoji Ikeda, Japon – 2008

Test Pattern est un dispositif qui convertit tout type de données (textes, sons, photos et vidéos) en motifs sous forme de codes barres noires et blancs et de 0 et de 1. Proposé tout d’abord sous la forme d’une performance audiovisuelle puis sous la forme d’une installation parfois monumentale, le projet ambitionne d’examiner la relation critique entre la performance des systèmes numériques et les seuils de la perception humaine.

La/le spectat/rice-eur, ainsi immergé(e) dans un paysage sonore et visuel minimaliste, met ses sens à l’épreuve de ces artefacts numériques, comme plongé(e) à l’intérieur même de l’un des bus de données constitutif d’une carte mère d’ordinateur.

Sky Ear – Usman Haque / Angleterre – 2004

Sky Ear est un nuage constitué d’un millier de ballons gonflés à l’hélium et équipés de capteurs électromagnétiques et de téléphones qui transforment le champ électromagnétique ambiant en lumières colorées.

Les champs magnétiques existent en effet partout dans notre atmosphère, qu’ils soient d’origine naturelle (provoqués par les orages, issus des résonances de Schumann, …) ou d’origine artificielle (les émissions radio et télé, les clefs électroniques pour les garages, les téléphones mobiles, le wifi, …).

Les spectat/rices-eurs peuvent ainsi se placer sous le nuage et interagir avec lui en utilisant leur téléphone mobile par exemple, changeant ainsi l’aspect de ce nuage qui traduit ce phénomène en temps réel et donne à entendre les « bruits » électromagnétiques naturels tels que les « whistlers » et les « spherics« .

Akousmaflore – Scénocosme / France – 2007

Situé plus dans la catégorie blockbuster que celle « qui clignote », Akousmaflore est l’une des installations numériques françaises qui a été le plus montrée à la fois en France et à l’étranger, de part son caractère magique et accessible. Akousmaflore est un jardin composé de véritables plantes musicales réactives à nos frôlements. Chaque plante s’éveille au moindre contact humain par un langage, un caractère sonore. Sensibles à notre énergie électrostatique, les plantes réagissent au toucher et à notre proximité. Ainsi, lorsque les spectat/rices-eurs les caressent ou les effleurent, celles-ci se mettent à chanter.

À travers leurs créations, les artistes Scenocosme travaillent sur des hybridations possibles entre végétal et technologie numérique. Les plantes sont des capteurs naturels et vivants, sensibles à des flux énergétiques divers issus de nos corps ou de l’environnement alentour. Dans ce projet, les artistes interprètent ces flux perçus par la plante en proposant une interaction sonore. Ils abordent un traitement, une modification des données liée aux interventions des spectat/rices-eurs dans l’œuvre. Leurs contacts avec les plantes permettent d’engendrer ou de superposer des flux sonores mais aussi d’en modifier les teintes et les fluctuations. Cette œuvre propose un langage végétal spécifique qui se manifeste à travers des compositions sonores signifiant des caractères, des comportements. Ceux-ci génèrent des feedback, influencent la réaction, l’émotion et l’approche des spectat/rices-eurs.

Les réseaux Internets

Le réseau informatique désormais planétaire, nommé « Internet » a de longue date inspiré des artistes qui se sont appropriés ce medium avec ses spécificités pour réaliser des créations qui n’existeraient pas sans lui. Qu’il s’agisse de télé-présence, d’œuvres collectives, de créations qui se nourrissent de l’activité même du réseau ou de sa forme, ou encore qui l’utilisent pour ses propriétés techniques (ce que l’on a appelé le « net art » pendant un moment) ou pour en révéler les enjeux sous jacents, toutes ces différentes approches ont donné lieu à des formes très variées.

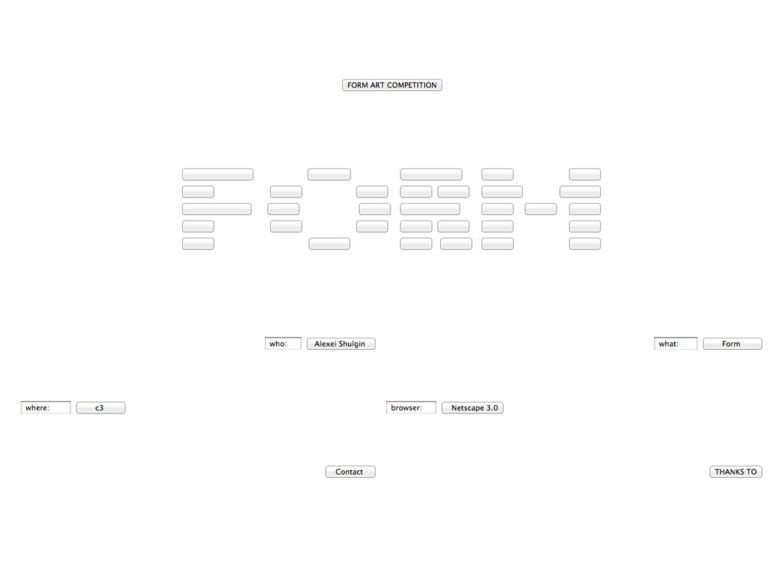

Form Art – Alexei Shulgin / Russie – 1997

Emblématique de la création « net art », Form Art se présente sous la forme d’un site web qui détourne les codes et outils de la création de pages web et notamment les composants des formulaires pour proposer une œuvre à la fois graphique et ludique. Cette œuvre est composée de multiples « tableaux » interactifs dans lesquels les spectat/rices-eurs internautes sont invité(e)s à naviguer en comprenant les mécanismes qui se cachent derrière les boutons et cases à cocher, en appréciant l’esthétique épurée issue de ce détournement.

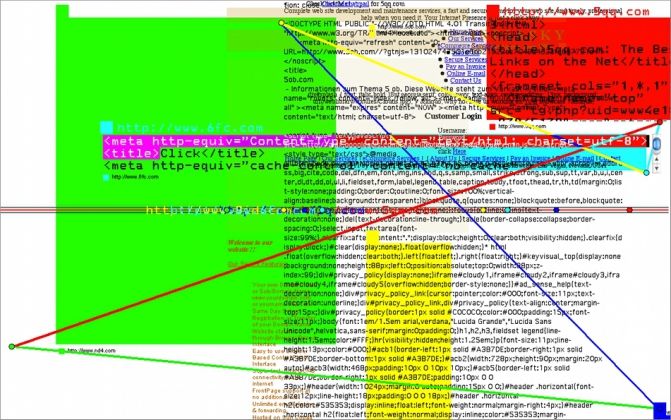

Wrong browser – Jodi / Hollande + Belgique – 2000

Jodi est un duo d’artiste également emblématique de cette mouvance « net art » qui s’est aussi attaché à détourner les codes d’Internet et du web au moment où le réseau des réseaux devenait grand public. Pour le projet Wrong Browser, le duo a développé des navigateurs web alternatifs, vous proposant ainsi de remplacer le Netscape ou le Internet Explorer de l’époque par leurs créations. Ces navigateurs « artistiques » proposent ainsi une autre vision du web en donnant à voir le code source des pages plutôt que leurs contenus.

INTERNET TOPOGRAPHY – Art of failure / France – 2006

Dans INTERNET TOPOGRAPHY, un signal sonore est émis de l’espace d’exposition vers Tokyo, puis renvoyé jusqu’à l’espace d’exposition où il est diffusé. Les erreurs de transmission audio qui résultent de ce trajet sont analysées, puis considérées comme un relevé potentiel et parcellaire de la topographie du réseau. Analogue à un paysage terrestre, cette topographie numérique se révèle être un agencement instable de distances, d’accidents et de contours qui permettent de multiples représentations mentales. Cette dimension imaginaire est rendue perceptible à travers une installation sonore et lumineuse immersive.

PIRATE CINEMA – Nicolas Maigret / France – 2013

Plongez au cœur d’une salle de surveillance qui analyse les films téléchargés en temps réel sur les réseaux illégaux d’échanges Peer to Peer et BitTorrent.

L’artiste numérique Nicolas Maigret, associé au développeur Brendal Howell, a élaboré un programme qui analyse en temps réel les films les plus téléchargés sur les réseaux Peer to Peer et BitTorrent. Avec son installation, Nicolas Maigret cartographie les productions cinématographiques échangées et propose une nouvelle grammaire visuelle. Ainsi, des bribes d’images (toutes géo-localisées par l’adresse IP de l’émetteur et du destinataire) issues de ces films viennent s’entrechoquer sur les écrans. Plus de générique, ou de développement linéaire de la narration, le film se monte bout à bout aléatoirement.

The Pirate Cinema rend visible l’opération de téléchargement au sens propre et montre comment les données disparates peuvent former au final un tout cohérent. The Pirate Cinema est une projection de fragments chaotiques qui finissent par décrire le principe même de la cinématographie.

Dans la même veine, The Pirate Book de Nicolas Maigret & Maria Roszkowska, aborde ces pratiques et cultures du téléchargement et du détournement sous la forme d’un livre librement téléchargeable.

La communication et l’information

Des artistes s’attachent à détourner les moyens de communication et d’information qui se sont désormais grandement numérisés pour révéler les dérives sur les libertés individuelles et collectives, questionner la confiance que l’on place dans le « numérique », ou encore les utiliser comme matière première et source de désinformation espiègle.

Deaddrop – Aram Bartholl / Allemagne – 2010

Le projet Dead Drops est un réseau de partage de fichiers de façon déconnecté, anonyme, pair à pair, dans l’espace public. Initié par l’artiste Aram Bartholl et accompagné d’un site web, le projet consiste à emmurer une clef USB dans un mur de la ville en laissant dépasser la partie active de la clef pour que chacun(e) puisse déposer et prendre des fichiers en branchant son ordinateur portable dans le mur en question. Le projet est participatif, les gens sont invités à emmurer des clefs USB où bon leur semble afin de progressivement constituer un réseau de partage identifié à travers une carte sur le site dédié au projet. Mille-six-cent-quatorze clefs USB ont ainsi été mises en place dans le monde entier pour atteindre une capacité de stockage de 11827 GB.

Ce projet, qui n’est pas sans rappeler les boites aux lettres mortes des agent(e)s secret(e)s, fait écho de façon malicieuse au travail de renseignements et de surveillance qu’opèrent de nombreuses agences gouvernementales à l’insu des citoyen(ne)s, et permet ainsi de partager des contenus à l’abri des oreilles indiscrètes.

Newstweek – Julian Oliver et Danja Vasiliev / Nouvelle Zélande et Russie – 2011

Julian Oliver et Danja Vasiliev interrogent « cette confiance sans réserve qu’on place dans des infrastructures que nous ne comprenons pas ». Une « méconnaissance qui nous rend vulnérables », selon les artistes qui s’emploient à « dissoudre les mythes et limitations créés par les technologies modernes qui nous sont imposées ». Le projet Newstweek est ainsi un outil qui permet de « rétablir les faits » en hackant l’actualité en ligne. L’objet discret se plante dans une prise électrique à l’intérieur d’un Starbuck coffee ou autre Mc Donald ou tout autre lieu public proposant un accès Wifi, et permet à une personne distante de modifier en temps réel les gros titres des journaux transitant par ce point d’accès wi-fi public. Le projet questionne la fiabilité des médias on line et la confiance qu’on leur accorde, permettant à chaque citoyen(ne) de distordre les infos et de réaliser sa propre propagande. Le manuel de fabrication détaillé est en ligne, accessible à tous.

The Moral Reform – Ztohoven / République Tchèque – 2012

Un drame parlementaire de 585 lignes impliquant 223 personnes

Les Ztohoven, collectif artistique caustique de république tchèque, est intervenu dans le débat parlementaire de son pays lors des discussions sur la réforme morale de la politique tchèque. Avec l’aide de hackers, les artistes du collectif ont usurpé les numéros de téléphones portables des parlementaires et ont envoyé des SMS en se faisant passer pour certains parlementaires qui invectivaient leurs collègues ou leurs opposants à prendre des mesures radicales pour moraliser la vie politique du pays. Ils ont ainsi réussi à créer la confusion en envoyant 585 SMS de façon croisée (voir l’animation sur leur site pour suivre le cheminement des messages), provoquant une réunion d’urgence pour mettre au clair la situation à l’issue de la journée parlementaire.

Algodonnées

Aujourd’hui, tout est données, on parle de « big data » pour évoquer la masse vertigineuse d’information que les « GAFA » (Google Apple Facebook et Amazon) collectent à notre insu pour nourrir leur modèle économique (« si c’est gratuit, c’est toi le produit … »), données qui intéressent également le milieu de la finance, les services de renseignement, mais aussi des communautés plus sympathiques qui partent du principe que partager à bon escient des informations peut être un catalyseur formidable pour la créativité. Notre réalité quotidienne étant de plus en plus mue par des algorithmes, encore une fois, les artistes s’emparent de ces problématiques pour interpeller l’humanité sur son devenir.

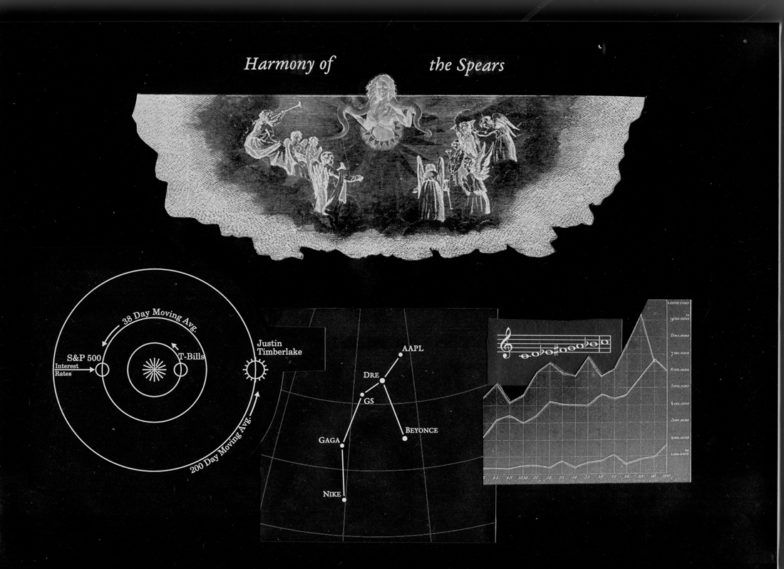

« ADMX » – Collectif RYBN / France – 2010

Le collectif RYBN a développé son propre robot de trading ADM et lui a confié 10.000 € pour investir et spéculer sur les marchés financiers. Ses décisions sont prises avec l’aide d’un algorithme interne doué « d’intelligence » et potentiellement influencé par un grand nombre de paramètres extérieurs. Tout le système décisionnel permet au programme d’anticiper les prochains mouvements des marchés, en tentant d’identifier et d’anticiper les paternes qui se cachent dans les oscillations chaotiques de la finance. Cette performance s’arrêtera lorsque le robot n’aura plus d’argent.

ADM se matérialise sous différentes formes au gré des expositions, le robot trader est ainsi parfois accompagné d’une exposition dédiée aux algorithmes de trading, à leur histoire et aux expériences actuelles.

Aujourd’hui, ce robot trader a trouvé des compagnons de jeu, les RYBN ayant lancé un concours international d’algo-trading artistique ADMXI, en invitant des artistes à produire des programmes qui jouent en bourse de façon décalée et critique.

Copies Non Conformes, Cécile Babiole / France – 2015

L’installation Copies Non Conformes met en scène l’érosion et les mutations à l’œuvre dans l’opération de reproduction de petites sculptures. Il s’agit des dix-sept caractères typographiques formant les mots : « JE NE DOIS PAS COPIER ». La formule s’inspire des punitions de notre enfance qui consistaient à faire recopier cent fois et manuellement des phrases sentencieuses du type « Je ne dois pas bavarder en classe ». Ici, ce n’est pas à la main que la phrase est recopiée, mais en utilisant un procédé de fabrication numérique : chacun des signes est modélisé et imprimé en 3D, puis l’objet résultant est numérisé grâce à un scanner 3D. Ce nouveau modèle est ré-imprimé, et, ainsi de suite, un certain nombre de fois en boucle. Chaque génération accentue la dérive des formes jusqu’à ce que les derniers objets reproduits soient devenus méconnaissables. Sur le plan plastique, l’imprimante et le scanner sont détournés de leurs fonctions habituelles pour être transformés en véritables générateurs de formes impossibles à obtenir autrement : selon les opérations, il y a perte ou gain d’information, et donc distorsion des formes. On peut interpréter cette pièce comme l’expression d’un des paradoxes de notre culture numérique : la reproductibilité infinie des informations s’accompagne d’une fragilité maximale des supports.

Dans ce sens, c’est une forme de vanité numérique, un travail sur la ruine au sens où Hubert Robert l’entendait en 1796 avec Vue imaginaire de la galerie du Louvre en ruines, tableau peint alors que la galerie du Louvre était en cours d’installation.

Nuage Vert – Héhé / Allemagne et Angleterre – 2010

La première édition de Nuage Vert a mis en lumière le nuage de vapeur émis par la centrale thermique Salmisaari à Helsinki, Finlande, en utilisant un rayon laser vert qui en souligne les contours en temps réel. Au-delà du spectacle de la projection sur le nuage de vapeur, Nuage Vert est aussi un espace ouvert, une toile sur laquelle chacun peut projeter ses propres questions concernant notre culture de consommation d’énergie. La deuxième édition de Nuage Vert a mis en lumière le nuage de vapeur émis par l’incinérateur de déchets ménagers de la ville de St-Ouen. Il a dû être réalisé de façon « pirate », la préfecture n’ayant pas donné son accord face aux réticences de l’exploitant et à la crainte des réactions des riverains.

Le corps

Post-humanisme, transhumanisme, être humain augmenté, le corps est lui aussi pris dans la spirale évolutionniste du numérique, remettant en jeu nos sens, notre perception, nos capacités cognitives et mémorielles.

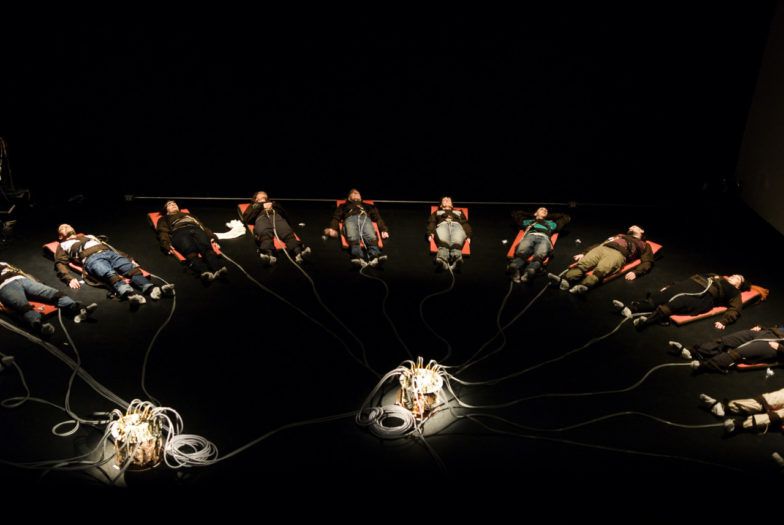

Stimuline – Lynn Pook et Julien Clauss / France – 2008

Stimuline est un concert audio-tactile pour 28 auditeurs et 2 musiciens. Chaque spectat/rice-eur est équipé(e) d’une interface corporelle permettant de ressentir sur son corps la musique jouée en direct. Le public équipé d’interfaces fait partie de la scénographie qui rappelle les concerts futuristes décrits dans la « science fiction » désuète des années soixante-dix. En complément du dispositif, un système sonore stéréophonique permet à la musique de circuler du corps à la salle, créant un espace plastique.

L’audio-tactile repose sur un système d’interfaces permettant de faire circuler des stimulations tactiles et sonores à la surface du corps. Quinze haut-parleurs commandés individuellement sont placés directement sur le corps de la spectatrice ou du spectateur qui, muni(e) de bouchons d’oreilles, perçoit de fines vibrations localisées qui se déplacent sur sa peau en même temps qu’elle/il les entend, transmises à son oreille par conduction osseuse.

Stimuline s’inscrit dans une recherche plastique et sonore dans la continuité des installations audio-tactiles développées depuis 2003 par Lynn Pook et Julien Clauss. Elle s’articule autour de la notion de proxémie en agissant dans la sphère intime de l’auditeur. Le concert croise l’expérience individuelle à celle du groupe et rend accessible à un large public une musique électronique minimale et bruitiste à goûter par l’oreille et la peau. Stimuline permet de percevoir physiquement l’œuvre et renouvelle le concert en le situant sur le corps de l’auditeur et en s’adressant à lui par le toucher autant que par l’ouïe.

A-Reality > SimStim – Device N°1 – A. Schweitzer / France – 2012

Le SimStim est une proposition de restitution de déambulations réalisées dans le cadre du projet A-Reality avec le dispositif P03. Ce dispositif P03 remplace vos yeux et oreilles par des « équivalents technologiques » (caméras, micros, casque audio et vidéo) afin de vous permettre de percevoir le réel à travers un filtre machinique. Avec le SimStim, vous pouvez expérimenter ce principe de simulation immersive dans un hamac, équipé d’un casque qui va vous permettre « par procuration » d’approcher au plus près des sensations ressenties par différents protagonistes lors de leur marche avec ce même casque. L’objectif est ici de produire un déplacement spatial et temporel collectif, invitant les spectat-rices/eurs à oublier leur propre corporalité pour se fondre dans cette nouvelle mémoire numérique.

Adelin Schweitzer met en œuvre une expérience de dé-territorialisation de l’individu qui détourne les perceptions humaines et interroge nos cadres de vie, nos rapports aux technologies.

Hakanaï – Adrien M et Claire B / France – 2013

Hakanaï est une performance chorégraphique pour une danseuse évoluant dans un volume d’images en mouvement. Dans la langue japonaise, Hakanaï définit ce qui est temporaire, fragile, évanescent, transitoire, entre le rêve et la réalité. Mot très ancien, il évoque une matière insaisissable associée à la condition humaine et à sa précarité, mais associée aussi à la nature. Il s’écrit en conjuguant deux éléments, celui qui désigne l’être humain et celui qui désigne le songe. Ce collage symbolique est le point de départ de cette partition pour une danseuse rencontrant des images, faisant naître un espace situé à la frange de l’imaginaire et du réel. Les images sont animées en direct, selon des modèles physiques de mouvement, au rythme d’une création sonore également interprétée en direct. À l’issue du temps de performance, l’installation numérique est ouverte aux spectateurs.

La bataille contre le Boss, the final conclusion

Dans ce panorama obligatoirement partiel et partial, je n’ai pas eu l’espace-temps de vous parler d’autres formes d’hybridation liées au « numérique ». J’aurais en effet pu évoquer le rapport au territoire, à sa représentation cartographique, notre capacité à être ubiquitaire grâce au réseau, les détournements des codes culturels du net ou des jeux vidéo, ou encore des convergences entre art et science, avec par exemple le bio-art.

En tout cas, on peut considérer que ce « numérique » tend à faire tomber un certain nombre de barrières : entre les disciplines artistiques elle-mêmes, dans les modes de représentation en ligne et IRL (« In Real life« , c’est à dire « en vrai ») re-questionnant la place des institutions culturelles, entre la posture de l’amateur ou amatrice « éclairé(e) » et celle de l’artiste « professionnel(le) ».

Ces évolutions rendent indéniablement les cultures numériques et les pratiques artistiques afférentes accessibles à une audience beaucoup plus grande, notamment chez les jeunes générations promptes à « avaler » une technologie pour mieux la digérer, la détourner, d’autant plus si elle se place dans le giron des logiciels et matériels libres.

Elles contribuent également à gommer les barrières entre culture et événementiel, entre création artistique et économie créative, pour dessiner un avenir incertain qu’il convient à mon sens de remplir d’amour, de création et de partage afin qu’algorithmes et ordinateurs acceptent encore le genre humain lorsqu’ils auront pris le contrôle de notre destinée.

Références associées

- Das Netz, (La Toile ou Voyage en cybernétique), film de Lutz Dammbeck, sous-titré Unabomber, le LSD et l’Internet, sorti en 2005.

- Fred Turner, Aux sources de l’utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture, Steward Brand un homme d’influence. Trad. de l’anglais par Laurent Vannini, Caen, C&F Éd., 2012, 432 p.

AAAR

AAAR