Actuellement en chantier, les locaux accueillant l’association POLAU et la compagnie Off à Saint-Pierre-Des-Corps près de Tours sont réhabilités par l’architecte Patrick Bouchain. Anciennement espace industriel des entreprises Lesieurs, le projet de réhabilitation fait écho à de nombreux autres projets de reconquête de l’espace industriel convertis en espaces culturels. Le Point Haut, nom donné au projet de réhabilitation, ouvre la réflexion sur l’institutionnalisation de ces structures culturelles et leurs capacités à garder l’esprit de chantier permanent qu’elles promeuvent.

« Très souvent, les architectes dessinent des façades. Ils pensent que les bâtiments se verront dans les représentations d’une ville. Dans la zone d’activité, vous pouvez dessiner n’importe quoi ; rien ne se voit puisque c’est un tel désordre architectural. Du coup je me suis référé à la cinquième façade qui est le toit. Comme aujourd’hui tout le monde utilise Google, il s’agit de dire que la façade du Point Haut est celle de l’informatique. »

« Qu’est-ce qu’une friche culturelle ? » Entretien avec Patrick Bouchain (Extrait des propos recueillis par Romain Deschambres, octobre 2013, Saint-Pierre-des-Corps).

https://soundcloud.com/aaar_fr/1-3-le-point-haut-la-re

Qu’est-ce qu’une friche culturelle ? Entretien avec Patrick Bouchain.

Propos recueillis par Romain Deschambres, octobre 2013, Saint-Pierre-des-Corps

Architecte-scénographe au sein de l’agence Construire, Patrick Bouchain n’est pas inconnu des organisations culturelles françaises. Les utilisateurs du Lieu Unique à Nantes, du Channel à Calais, ou encore du Magasin de Grenoble pourront confirmer qu’il connaît bien les problématiques de la friche culturelle. Située généralement en marge de la ville, parfois rattrapée par des programmes d’urbanisation massive, l’objet difficilement identifiable attire aujourd’hui de plus en plus les collectivités locales. Mais dans quel contexte ont-elles émergé ? Quels sont les acteurs culturels qui les occupent ? Réhabiliter signifie-t-il institutionnaliser ?

À Saint-Pierre-Des-Corps, ces questions sont posées à Patrick Bouchain, architecte de la réhabilitation du Point Haut. Celui qui a permis de redonner une nouvelle vie aux usines LU nantaises, vient apporter son expertise aux associations du Polau et de la compagnie Off hébergées dans un entrepôt Lesieur depuis 2002.

>>> Polau

>>> Compagnie Off

>>> Les rendez-vous du chantier ouvert

Quelle est votre définition de la friche culturelle ?

Après les années 60, on a commencé à avoir une reconversion de l’industrie qui a dégagé de vieux bâtiments industriels. Ces bâtiments ont été soit détruits, soit occupés. Et ceux qui ont occupé ces bâtiments étaient des artistes. C’est assez étonnant, c’est comme si des intellectuels, non-historiens, avaient pris conscience d’un patrimoine délaissé, alors qu’eux cherchaient des lieux pour produire. Ces lieux étaient les espaces de travail de leurs parents et de leurs grands-parents. Il y a eu un sauvetage de deuxième catégorie. Les lieux industriels remarquables, de grande qualité architecturale, ont été en partie sauvegardés. Ceux qui avaient une grande qualité sociale, ce sont les artistes qui les ont occupés. C’est comme ça que lentement la culture est rentrée dans le travail et que les friches industrielles sont devenues des friches culturelles. C’est très drôle, c’est par la pratique et l’usage que le terme est apparu. Ce n’est pas par une pratique autoritaire. C’est venu de la base.

N’y a-t-il pas un non sens ? Ne devrait-on pas plutôt parler de laboratoire ou de fabrique culturelle ?

Dans un premier temps, le mot «friche» permettait de dénommer des objets qui avaient perdu leur activité. C’est peut-être ce moment d’obsolescence où le bâtiment n’est pas vraiment mort mais pas encore en train de renaître que le mot friche est apparu. En occupant ces lieux de production, les artistes ont très vite revendiqué que la culture était un travail, et qu’elle nécessitait un temps long. Car, très souvent dans les institutions, on était en résidence pour un temps court. Beaucoup d’artistes ont commencé à revendiquer que ce n’était pas de l’argent qu’il leur fallait mais du temps et un lieu dans lequel on produit et expose une œuvre. À un moment donné, il y a eu un léger glissement entre laboratoire, atelier et lieu d’expérimentation. Mais il y avait un doute, on n’était pas sûr que ces lieux deviendraient pérennes. C’est seulement tardivement que les politiques les ont considérés. Alors certains, par nostalgie, ont gardé le mot «friche». D’autres ont appelé ça des usines, des laboratoires ou des magasins. À l’exemple du Magasin de Grenoble où était écrit «magasin» sur la porte. J’ai gardé le nom. C’est peut-être la première fois qu’il y a un processus d’accompagnement par les artistes d’une modification de l’occupation d’un bâtiment. Et c’est peut-être la première fois que des artistes ont été associés à un projet urbain, même si c’est un projet urbain apparemment défaillant puisqu’il est en obsolescence. Ils ont été associés à la mutation d’un espace public qui ne leur était pas destiné. Ce mouvement là existe dans le monde entier, il n’est ni spécifique à la France, ni à l’Europe. Dans tous les pays développés qui ont commencé à avoir un ralentissement de l’activité industrielle ou une modification de la production industrielle, il y a eu cette prise en main de ces friches par ces artistes.

Sans la crise industrielle, est-ce qu’on aurait connu le même mouvement ?

Il y a eu deux choses : la rue et la friche. Puisqu’après 68 et après ces grands évènements, on a pris conscience qu’on pouvait s’approprier l’espace public pour revendiquer sa production ou ses idées, que l’espace public était un espace à partager. Il y a eu toute la naissance des arts de la rue et la renaissance du cirque qui est typiquement un art qui partage un lieu. Et après il y a eu les friches. Mais c’est comme ça dans toute l’histoire. Il y a une concordance des temps qui illustre qu’il n’y a pas d’art ou pas de création sans contexte. Il n’y a pas une œuvre en soit. Par exemple, la lutte contre la guerre du Vietnam a ouvert l’espace public à des manifestations artistiques. Ça démontre qu’à chaque fois l’art est contextuel. Il y a peut-être eu un moment favorable à cette émergence. D’autant plus qu’il s’agissait d’une émergence de masse parce que les gens nés du baby boom avaient 25 ans. Il fallait des lieux de production. L’institution n’était pas là pour nous recevoir. Ni dans les capitales, ni en province. Aujourd’hui il y a la même crise, et il n’y a pas la même liberté à prendre en main ce que la crise abandonne. Je pense que le logement social pourrait être pris de la même façon. Le discours écologique pourrait se tenir dans l’espace rural qui lui aussi est en déprise. Ça n’est pas les même manifestations, ça viendra peut-être.

À cette époque, on pouvait imaginer que ces friches iraient dans ce sens ?

Quand on revendique ou qu’on lutte, on est toujours persuadé qu’on a raison. Moi, j’étais persuadé que ce mouvement serait de très grande ampleur. Mais dans le même temps la décentralisation était revendiquée par les collectivités locales. Lorsqu’elle a vraiment eu lieu en 1982, les collectivités ont voulu reprendre en main ces espaces qui leur échappaient. Elles ont commencé à faire une politique infernale d’équipement public copiée sur l’académisme. Il y a eu une course de vitesse entre « je construis ma bibliothèque, mon théâtre» et ces lieux à la marge. Aujourd’hui on le voit, on ne peut plus créer des lieux académiques ou institutionnels qui ne seraient pas capables de muter sans cesse. Il y a des changements de comportement, d’attitude, de production ou d’association qui font qu’entre la vidéo et la danse, la danse et la musique, la musique et le théâtre, l’architecture ou les arts plastiques, la production évolue. Cette transversalité amène des lieux momentanés qui ne seraient pas des lieux pérennes, mais des lieux éphémères. Donc on peut dire que c’est nous qui avons quand même gagné. Il y aura de plus en plus de lieux abandonnés, même des grands lieux récemment construits. Il y a déjà de grandes infrastructures routières qui commencent à être abandonnées. Certains grands musées ou grandes institutions n’auront plus d’argent pour fonctionner et deviendront des friches. On est au début d’un grand glissement vers des équipements dont l’architecture est faite pour être transformée.

Le Lieu Unique à Nantes n’était pas un espace occupé avant que vous ne le réhabilitiez, est-ce qu’il y a une différence avec le Point Haut dans lequel la compagnie Off réside depuis 2002 ?

C’est toujours différent, et c’est l’intérêt de la friche. Soit elle existe et elle est inoccupée, soit elle existe et elle est occupée. Mais dans les deux cas elle est contraignante. Elle a une contrainte que l’architecture moderne n’intégrait pas. Le fait de garder un morceau d’histoire ou d’avoir un occupant. C’était donc un programme idéal qui produisait une architecture idéale. En effet le Lieu Unique à Nantes c’est un autre sujet. Le plan d’urbanisme qui avait été décidé pour les usines LU prévoyait de tout détruire et de ne garder que la tour comme symbole du travail et des biscuits LU. J’ai tout de suite défendu l’idée que la tour était laide et que c’était le mauvais goût des pâtissiers Lefèvre Utile. Ce qui était beau était encore ce qui était resté au pied de cette tour, un bâtiment sans intérêt qui était une sorte de shed1 et un silo de stockage de farine. Si on voulait garder la tour, il fallait garder le bâtiment. Entre temps, Jean Blaise, qui appartenait au même mouvement que moi, cherchait un lieu. Lui revendiquait d’avoir une activité culturelle sans lieu. Il voulait que chaque année il puisse se poser la question du lieu dans lequel il produirait son festival. Avoir un lieu, c’était se scléroser. Il a donc décidé de prendre ce lieu comme étape dans sa vie de directeur de manifestation culturelle, parce qu’il savait qu’il permettrait de sauver ces usines.

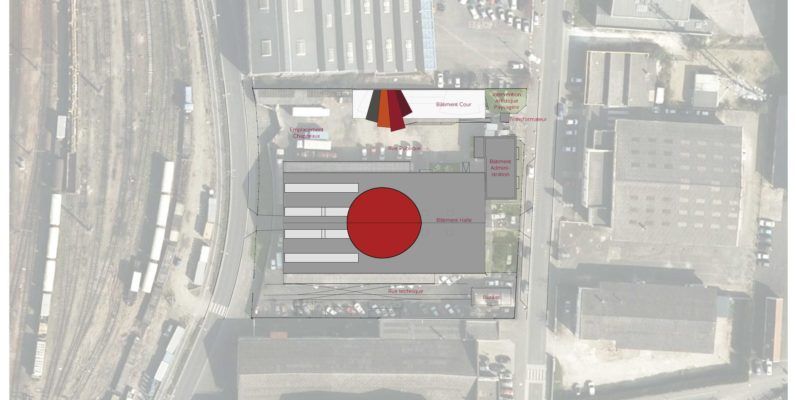

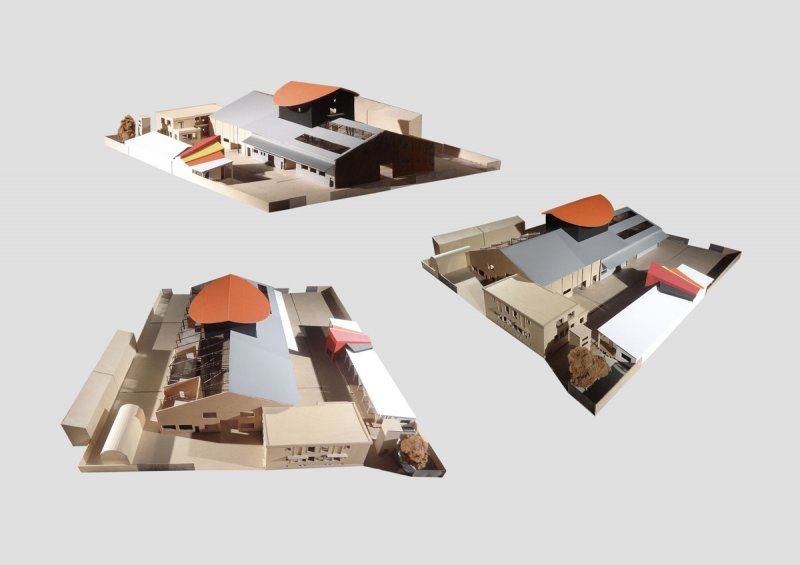

Ce que j’aime beaucoup dans le Point Haut, ce sont ces zones d’activités complètement dépersonnalisées. On met des boîtes à chaussures les unes à côté des autres. Personne ne sait ce que son voisin fait. Et on a des boîtes à chaussures qui disparaissent parce que le type qui faisait de la distribution d’appareils sanitaires a fait faillite ou qu’il a voulu s’installer plus près de l’autoroute. Et des gens de culture se mettent dans l’espace le plus laid de la ville et n’essaient pas de faire autre chose que de produire. En gros ce bâtiment était vide, il est sans intérêt sur le plan architectural, mais il est bien placé car il est dans une zone d’activité. Car la culture c’est peut-être aussi un voisin qui vous voit travailler et non pas un voisin qui va au spectacle de la production que vous faîtes. J’aimerais y voir des écoles ou des piscines. Peut-être que ces zones d’activités sont des espaces préparatoires à la ville. Elle n’est pas un espace où on a caché le travail tellement c’est honteux. Le Point Haut c’est l’opposé des usines LU. C’est un endroit d’une très grande banalité que personne n’a jamais remarqué. On l’a appelé le Point Haut parce qu’un jour j’ai cherché le bâtiment sur une photo aérienne. Aujourd’hui avec Google Earth tout le monde regarde en plan alors que ça ne se fait pas. J’ai proposé qu’on mette un point rouge. Quand quelqu’un regardera sur Google, il ne verra que le Point Haut. On est passé dans une dimension satellitaire.

L’idée est de travailler avec les nouvelles formes de communication ?

Très souvent, les architectes dessinent des façades. Ils pensent que les bâtiments se verront dans les représentations d’une ville. Dans la zone d’activité, vous pouvez dessiner n’importe quoi ; rien ne se voit puisque c’est un tel désordre architectural. Du coup je me suis référé à la cinquième façade qui est le toit. Comme aujourd’hui tout le monde utilise Google, il s’agit de dire que la façade du Point Haut est celle de l’informatique.

Pourquoi ouvrir le chantier au public ?

Contrairement à ce que l’on croit on ne connaît pas les utilisateurs d’un lieu. Il n’y a pas les spectateurs d’un côté et les créateurs de l’autre, il y a un public. Il n’y a pas non plus les élus et les citoyens, il y a un public. Aujourd’hui plus que jamais, on peut exercer un métier sans s’épanouir. Et donc on a besoin d’une autre activité. Comme les lieux de culture ne sont pas des lieux de loisir et de divertissement mais d’épanouissement, on peut penser qu’un ouvrier fasse partie du public. Cet ouvrier ne fait peut-être pas ce que Philippe Freslon2 fait, mais c’est grâce à cet ouvrier que le bâtiment sera construit. Ce n’est pas une vision ouvriériste ou populiste. Il s’agit de dire que le chantier est peut-être plus important que le lieu fini, parce qu’il il est le lieu de la matérialisation de l’objet qui va permettre à Philippe Freslon de produire. En montrant le lieu se transformer, on comprend pourquoi Philippe Freslon le veut comme ça et qui le construit. Peut-être que le soudeur qui fera la charpente sera le même qui fera le char de la compagnie Off.

Je trouve que dans une société développée, il est inadmissible de cacher le travail. On a jamais autant cacher le travail, et on ne s’est jamais autant plaint de ne pas en avoir. Le bâtiment est un haut lieu de confrontation des savoirs. Les conditions de production sont d’ailleurs déplorables puisqu’aujourd’hui il va pleuvoir. Inaugurer ce chantier sous un jour de pluie n’est pas inintéressant puisque ce sont les conditions réelles du travail des ouvriers. Il est intéressant de voir que le confort dans lequel vous êtes a été produit par quelqu’un qui était dans l’inconfort. Depuis 40 ans, je fais des chantiers ouverts au public. Voir la réalisation d’une idée, d’une décision politique, d’un dessin, est un grand moment d’harmonie sociale. Je déteste ces fausses premières pierres durant lesquelles on voit le chef d’entreprise, le maire et tout le monde. D’ailleurs ces pierres sont rarement au bon endroit et finissent par être détruites. Aujourd’hui les élus viennent voir un chantier déjà commencé. Ce chantier est également un lieu de formation. Il est un lieu de résidence obligatoire pour tous les étudiants en architecture et stagiaires de lycée technique. J’organise des conférences. Avant je les faisais toutes, mais aujourd’hui je les partage avec toutes les personnes qui travaillent avec moi. Est-ce que le chantier ne peut pas être un lieu de transmission du savoir, du savoir-vivre, du savoir-faire et du savoir politique ? Pourquoi on a pris la décision politique de prendre de l’argent public pour ce chantier ? Est-ce que l’argent public donne du travail privé ? Tout ça est mal expliqué. On croit que la culture coûte cher et que l’argent public sert à payer les voitures des élus. Ce chantier est un lieu de démocratie active.

Comment rendre ce chantier convivial ?

Quand j’ai commencé ma vie professionnelle, il y avait encore un ouvrier qu’on appelait le mousse. Il était désigné pour ne pas travailler sur le chantier et s’assurer que les ouvriers puissent manger le midi dans une pièce propre et chauffée. Comme cette fonction a disparu, j’ai considéré très tôt qu’il fallait compenser cette absence par un lieu de convivialité. La table est très importante pour les gens de culture. Il paraissait naturel que la table des comédiens soit la même que celle des ouvriers. Ce restaurant de chantier est un lieu ouvert aux travailleurs et également aux gens du quartier. Je l’ai expérimenté à Nantes et je me suis rendu compte que les gens venaient voir les travailleurs en activité. C’est ce restaurant du chantier du Lieu Unique qui est aujourd’hui le restaurant de cet espace culturel. À Bègles, la population du quartier était assez âgée. Ils venaient une fois par mois réaliser leurs soirées. Ce même restaurant est devenu plus tard la cantine de l’école d’en face qui était en travaux. Un autre est devenu un restaurant des élus. Tout ça pour montrer qu’il n’y a plus ces lieux comme le routier ou l’auberge. Aujourd’hui il reste peut-être le PMU. J’aime l’idée de ramener le droit commun et la vie normale sur un lieu qui se transforme. Parce qu’un lieu qui transforme la ville, c’est un lieu positif. Je pense que c’est le lieu de la réunion.

Vous cultivez une architecture brute et sans apparat, pourquoi décider de ne rien cacher ?

Je pense qu’il faudrait avoir une société non pas techniciste mais qui montre bien son état. Aujourd’hui on construit des bâtiments de plus en plus techniques sans que rien ne soit en harmonie. Du coup on utilise des faux planchers, des faux plafonds, des doubles cloisons… On cache tout. J’ai pris très tôt la décision de faire l’inverse et de montrer comment on construit. En travaillant sur des friches industrielles, je devais laisser la trace de ce qui avait été construit, même si cela avait été mal fait. J’ai complété cette réflexion en affirmant qu’il valait mieux réaliser un bâtiment non fini. On a des bâtiments trop finis. C’est comme si c’était une mort avancée. Pour faire des lieux ouverts, il faut construire des lieux bruts qui laissent la possibilité à son occupant d’oser le transformer lui même, de se l’approprier. C’est ce que j’appelle la petite appropriation. Même s’il voulait le finir, il ne le finira pas non plus. Mais il aura laissé sa trace. Alors que si le lieu est fini, il aura l’impression de contester ce qui lui a été donné et il ne s’y sentira pas bien.

Il faut aussi voir le point de vue économique. Tout lieu fini demande à être refait par ses différents utilisateurs. Un lieu non fini coûte presque deux fois moins cher. Cet argent on peut s’en servir pour entretenir le bâtiment et l’emmener dans le temps. Plutôt que restaurer, il me semble qu’il vaut mieux adapter.

Votre intervention architecturale ne représente-t-elle pas un risque d’institutionnalisation ?

Vous avez raison. Mais on ne peut pas non plus laisser les artistes dans l’inconfort et la précarité. En même temps il faut mettre les lieux aux normes de sécurité ou de consommation d’énergie thermique. La contradiction est toujours là. Il m’est arrivé, après travaux, que des artistes n’aient plus envie de rester dans les lieux. J’ai considéré que c’était tout de même grâce à eux que ce lieu avait été sauvé. Ils ont peut-être laissé la place à d’autres personnes un peu moins courageuses qui allaient occuper le bâtiment. Le Point Haut est peut-être fait pour d’autres utilisateurs que la compagnie Off et le Polau finalement. Ce n’est pas une institutionnalisation des arts de la rue. Ce sont les arts de la rue dans un bâtiment sans intérêt qui le rendent intéressant. On aurait presque envie de dire «Donnez-nous celui d’en face maintenant». Il ne s’agit pas de faire dépenser de l’argent aux élus. Au contraire on pourrait se dire aujourd’hui que l’école d’art doit s’installer en zone d’activité. Peut-être parce que 20 ans d’occupation des arts de rue ont démontré que cet endroit est mieux que l’école d’art.

Si on devait conclure, tout le monde à essuyer des échecs sur la politique urbaine. On a utilisé des artistes à des fins décoratives alors qu’ils auraient dû avoir une fonction curative. La démarche et l’expérimentation artistique sont au centre de tout. Ces petits lieux, qui ne font pas grand chose, font un travail de démonstration qu’on peut travailler sans programme. Et sans programme, on peut peut-être réussir à programmer un lieu. Je crois qu’on y arrivera car on se rend compte qu’on ne peut plus anticiper. Il faudrait faire des lieux ouverts qui permettent d’accueillir tout programme plutôt que de programmer des lieux adaptés à une activité unique.

1 Bâtiment dont les toitures à deux versants se succèdent.

2 Directeur de la compagnie Off.

AAAR

AAAR