40 ANS DE 1% À L’UNIVERSITÉ FRANÇOIS-RABELAIS DE TOURS

Vu par Auriane Gabillet

Au cours de l’année universitaire 2012-2013, l’université François-Rabelais de Tours s’est engagée dans une démarche d’inventaire – prélable indispensable à la connaissance, la préservation et la valorisation de son patrimoine artistique.

Il s’agissait alors de réaliser une analyse critique d’un corpus comprenant six œuvres, créées entre 1996 et 2006, illustrant un projet social méconnu résidant dans la synthèse de l’art, de l’architecture universitaire et de l’espace urbain : le 1%. Car, si ces œuvres avaient jusqu’alors été recensées par le service culturel de l’université, elles n’avaient pas cependant fait l’objet d’études, tant sur le plan artistique et esthétique, que sur le plan historique, politique ou encore socio-culturel. Répondant à la volonté de mieux connaître ces œuvres, leur histoire et leur état afin d’assurer leur avenir, les recherches que nous avons entreprises nous ont ainsi permis d’esquisser le récit d’un patrimoine sans cesse en devenir.

Plan de l’article :

- Le 1%: une commande publique synthétisant l’art, l’architecture et l’aménagement de l’espace

– Un projet social ambitieux destiné à intégrer l’art au quotidien

– L’introduction de l’art à l’université:une éducation du regard - Le cas de l’université de Tours : un campus fragmenté à l’espace urbain

– En centre-ville, sous forme de construction massive

– À la périphérie du centre urbain, sous forme de campus - Le patrimoine artistique de l’université de Tours…

- …entre art public intégré à l’architecture

– Le 1% de la faculté de sciences et techniques de Tours ou l’enseignement des ruines

– Le 1% de la faculté de médecine de Tours: les abstractions régionalistes d’Olivier DEBRÉ

– Le 1% de la faculté de droit et sciences sociales de Tours: l’œuvre paysagère de Stéphane CALAIS et Marie-Anne HERVOCHE - …et art urbain dialoguant avec l’espace préexistant

– Le 1% de l’IUT de Tours: quand l’héritage de la sculpture publique dialogue avec la Touraine dans l’atelier d’Alexander CALDER

– Le 1% de la faculté de lettres et sciences humaines de Tours: la nature métamorphosée au sein de l’espace urbain par Gigi GUADAGNUCCI

– Le 1% du département Génie Électrique de l’IUT de Tours: l’œuvre minimaliste de Jean-Pierre VIOT et HAGUIKO - Bibliographie

– Dictionnaires et encyclopédies

– Ouvrages critiques

– Actes de colloques

– Catalogues d’expositions

– Articles

– Mémoires universitaires

– Internet

1. Le 1%: une commande publique synthétisant l’art, l’architecture et l’aménagement de l’espace

Un projet social ambitieux destiné à intégrer l’art au quotidien

Mécène des arts depuis la Révolution, l’État français de la Ve République est à l’origine de nombreuses formes de commandes publiques destinées à soutenir les artistes et leur pratique et à rendre accessible au public le plus vaste, hors des espaces consacrés tels que les musées et les galeries, la diversité et la richesse de la création contemporaine, afin de rompre avec la vision élitiste qui entache bien souvent l’art, relayée par la distance tant physique que mentale qui subsiste entre les œuvres et leurs récepteurs.

Parmi ces initiatives caractéristiques de cette exception française figure la procédure du «1%».

Cette procédure étant née d’une nécessité d’ordre administrative – son caractère obligatoire l’ayant largement soumis à la critique, notamment au sujet de la pertinence et de la qualité des projets artistiques mis en œuvre, ce qui lui valut d’être considérée comme un art de fonctionnaire – elle s’est ancrée au cœur de la mémoire collective sous forme simplifiée puisqu’on la désigne désormais par sa nature juridique de dépense obligatoire (1%), sans prêter attention à son objet. C’est pourtant oublier que la procédure du 1% consiste en un dispositif démocratique destiné à exposer, de manière permanente, une collection d’art contemporain au cœur des espaces publics chers à notre quotidien, transcendant alors la ville en un véritable musée à ciel ouvert reflétant l’image inachevée de la culture vivante, dont les limites se confondent avec celles du territoire national. Intégrer intimement l’art contemporain au sein de son espace social, garantissant alors l’appropriation de l’espace urbain par des artistes et leur public, doit donc être considéré comme un fait d’urbanisme consistant à associer l’art à l’aménagement et à la production de l’espace public. Aussi, nul ne peut résumer cette pratique à une simple formalité administrative incarnée par un objet ordinaire ou purement décoratif placé ici ou là par hasard, sans négliger son impact au sein de l’espace urbain et sa fonction sociale. Car chaque 1% constitue une greffe au sens organique du terme, un signe, un repère signifiant au cœur du bâti (l’œuvre étant intégrée à l’ouvrage ou à ses abords), au cœur de la ville, au cœur de la vie, illustrant ainsi le rapport étroit que l’art entretient, dans ce cas précis, avec l’in situ. Or, cette caractéristique singulière confère une valeur nouvelle aux 1%, qui les distingue des œuvres d’art traditionnelles, tant dans leur fonction que dans leur perception par le public. Véritables ambassadeurs de l’art au quotidien, sans ostentation, ces objets à l’identité formelle soigneusement pensée sensibilisent le public à la création contemporaine.

L’introduction de l’art à l’université : une éducation du regard

Bien qu’étendue à l’ensemble des travaux de construction publics entrepris par l’État, le milieu éducatif étant perçu comme le plus propice à l’initiation, la compréhension et la sensibilisation à l’art contemporain, la procédure du 1% fut essentiellement mise en œuvre au sein des espaces emblématiques de l’éducation française (écoles, collèges, lycées, universités), lieux communs à l’ensemble de la nation, qui firent l’objet d’une politique de restructuration menée par le gouvernement au lendemain de la seconde Guerre Mondiale.

À l’origine de cette initiative incarnée par la multiplication des chantiers universitaires en France, dès la fin des années 1950, réside un phénomène social fondamental : l’augmentation de l’effectif étudiant, conséquence de l’accroissement de la population « jeune » (suite à la reprise démographique de l’après-guerre) et de la banalisation du baccalauréat, qui permit à des classes sociales auparavant exclues du recrutement élitiste de l’université d’accéder aux études supérieures, marquant alors l’avènement de l’université de masse.

Il ne s’agissait donc plus d’user des universités comme de structures destinées à former des élites du savoir, mais d’offrir à un nombre croissant de jeunes étudiants une formation vouée à les introduire plus aisément au sein du marché du travail , tout en éduquant leur œil et leur pensée, éveillant alors en eux un sens critique aiguisé, conformément aux missions imputées à l’université: soutenir la recherche et diffuser les formes les plus exigeantes de l’art et de la culture afin de répondre aux inégalités sociales et culturelles inhérentes à la culture de masse [Cf. Les missions de l’université française définies à travers la loi n° 84-52 dite loi Alain Savary concernant l’enseignement supérieur, mise en vigueur le 26 janvier 1984]. Car le public universitaire, communauté humaine constamment renouvelée, consiste en une population hétérogène perpétuellement renouvelée, issue de différentes classes sociales, donc disposant d’un capital culturel différent, qu’il est ici question d’unifier à travers l’accès à un savoir commun.

Introduire l’art au sein des universités, lieux de transmission du savoir, espaces de socialisation, permet ainsi de créer l’espace et le temps disponibles pour que puisse émerger – à défaut du goût – une certaine familiarité avec l’art, née de l’expérience, participant alors à la formation du jugement esthétique du public universitaire. Dans cette perspective, l’art promu par la procédure du 1% apparait comme le lien social essentiel permettant d’unir l’université et son public à la ville – métaphore de la société.

2. Le cas de l’université de Tours : un campus fragmenté à l’espace urbain

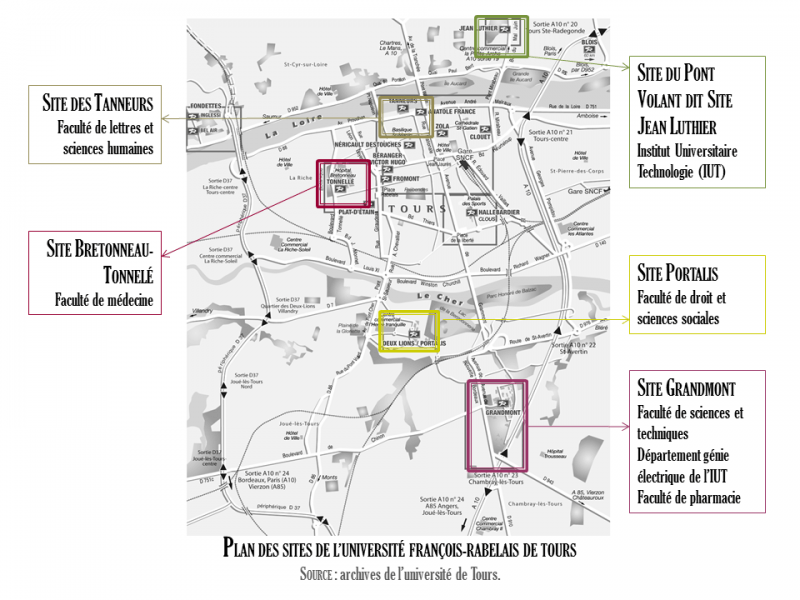

Parmi ces structures ambassadrices de la culture française figure l’université François-Rabelais de Tours: un établissement conçu sous l’impulsion de Jean Royer – maire de la ville élu en mars 1959 – au cœur même de l’espace urbain tourangeau, afin d’intégrer le public universitaire à la vie de la cité . Or, si ce parti pris en faveur de la centralisation présentait l’avantage de faire dialoguer les formes du patrimoine architectural et artistique universitaire avec celles de la ville, il impliqua la fragmentation de l’université, alors divisée en différentes Unités de Formation et de Recherche (UFR) réparties dans des zones géographiques distinctes répondant à deux partis pris architecturaux.

En centre-ville, sous forme de construction massive

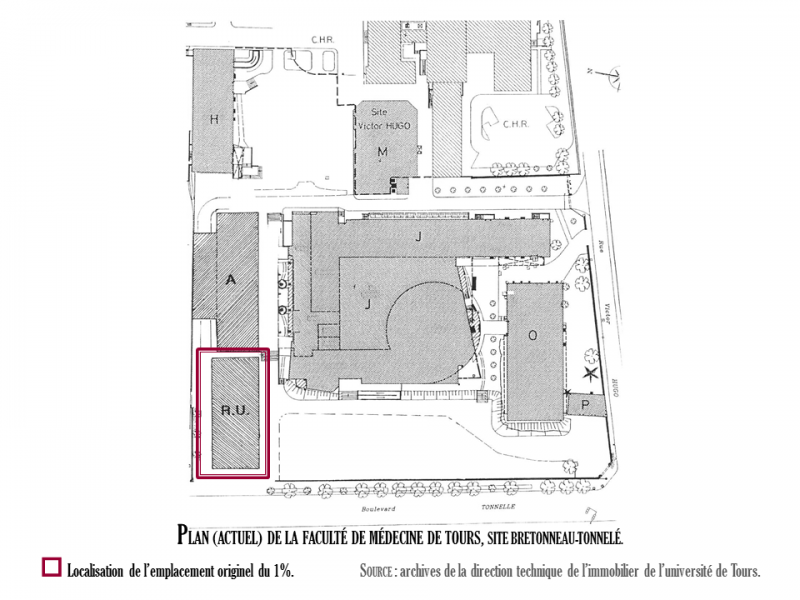

D’une part fut perpétuée la tradition de la construction massive (héritée des palais universitaires du XIXe siècle) incarnée par des complexes architecturaux à l’expansion limitée, car intégrés au centre-ville, conçus sous la forme de bâtiments massifs et continus s’élevant autour d’une ou plusieurs cours fermées. C’est sur ce modèle que fut créée la faculté de médecine de Tours, inaugurée en 1962 au cœur de la ville, sur le site Bretonneau-Tonnelé – avant d’être augmentée de nouveaux bâtiments au cours des années 1970.

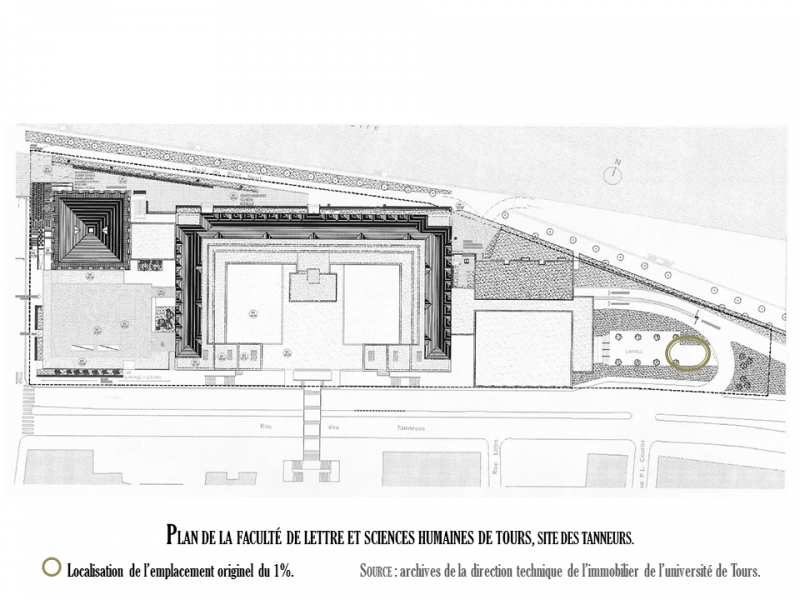

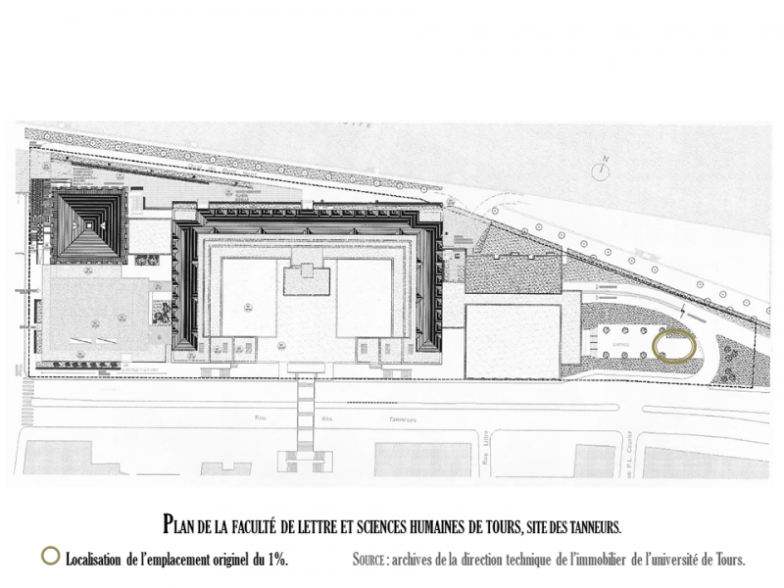

Il en va de même pour la faculté de lettres et sciences humaines, érigée entre 1961 et 1972 dans le centre historique de la ville, à l’emplacement d’un îlot insalubre désormais connu sous le nom de site des Tanneurs.

À la périphérie du centre urbain, sous forme de campus

D’autre part furent établis, à la périphérie du centre urbain tourangeau, sur de vastes terrains situés au sein d’espaces en voie de densification, les formes innovantes propres aux campus à la française. Conçu sous la forme de bâtiments disjoints établis selon des plans types hérités du modèle industriel, ce second parti pris architectural visait à répondre aux difficultés matérielles inhérentes aux constructions en centre-ville par trois arguments: l’absence de démarches d’expropriation, le cout d’achat moindre des terrains et le gain de place assurant l’autonomie de la vie étudiante (soit la possibilité de poursuivre l’extension de la faculté sur son site primitif, contrairement aux sites implantés en centre-ville, où les nombreuses contraintes d’ordre économiques, juridiques ou encore matérielles réduisaient les perspectives d’évolution sur le long terme) [Cf. HOTTIN Christian, « Paysages des campus : Urbanisme, architecture et patrimoine », In Situ].

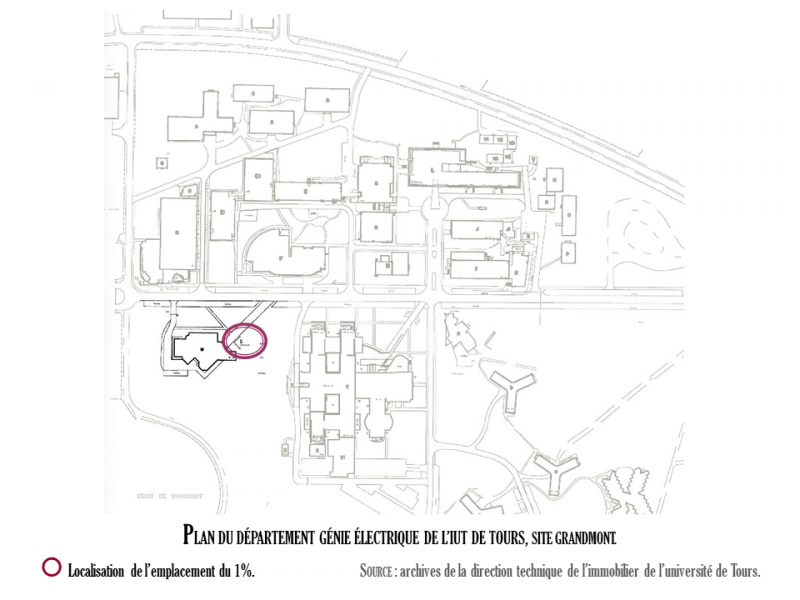

Ainsi, la faculté de sciences et techniques de Tours – dont les multiples laboratoires nécessitait le choix d’un emplacement de grande ampleur – fut implantée en 1966 aux frontières méridionales de la ville, au cœur d’un parc boisé baptisé site Grandmont, avant d’être augmentée, au cours des années 1990, de la faculté de pharmacie (jusqu’alors implantée sur le même site que la faculté de médecine) et du département Génie électrique de l’IUT.

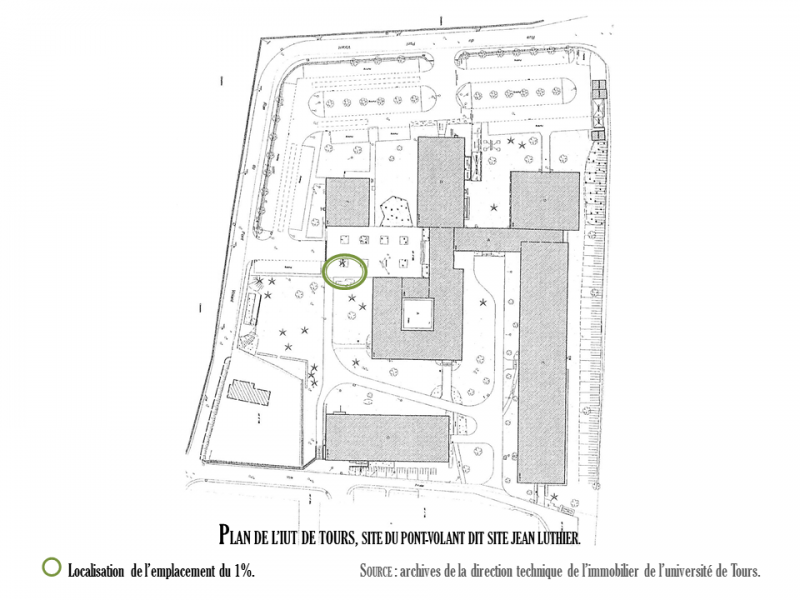

Tandis que les locaux de l’IUT prirent place dès 1968 au nord de la ville, sur le site du Pont-Volant (rebaptisé site Jean Luthier).

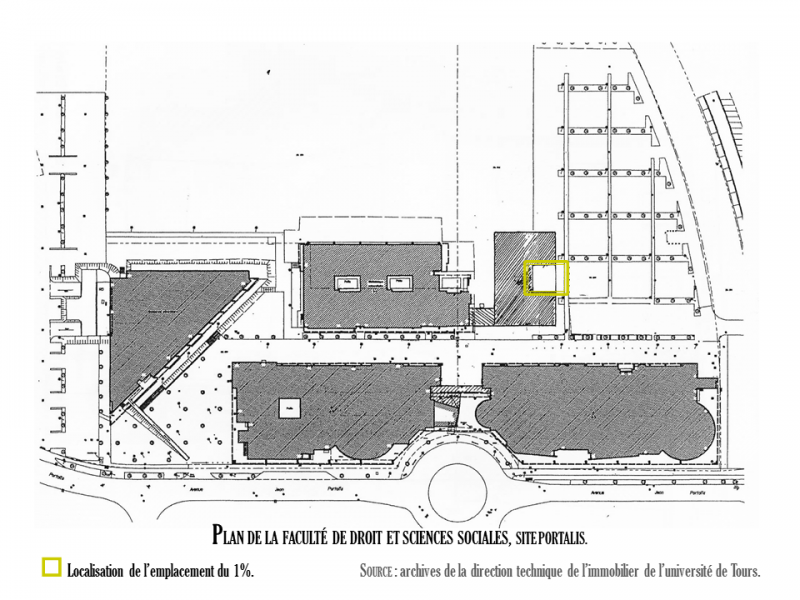

Enfin, à ces deux complexes périurbains s’adjoint, dès 1995, la création du site Portalis, situé au sud-ouest de Tours, dans le quartier des Deux Lions, dédié à la faculté de droit et sciences sociales – jusqu’alors intégrée au centre-ville tourangeau.

Or, c’est précisément cette configuration originale sous forme de campus multisites, singulier compromis entre l’idéologie centralisatrice et la réalité administrative (incarnée par les financements distribués par «à coup» par les ministères responsables de l’enseignement supérieur) qui fait de l’université de Tours un cas unique en France. Car, bien que répondant à une présidence commune, les cinq sites dédiés aux facultés tourangelles furent conçus de manière autonome. C’est pourquoi elles ne se présentent par conséquent pas sous la forme d’un ensemble architectural, urbanistique et patrimonial cohérent, la création de chacune de ces UFR ayant nécessité le recours à un financement qui leur était propre, sans recours possible à une éventuelle mutualisation des crédits octroyés.

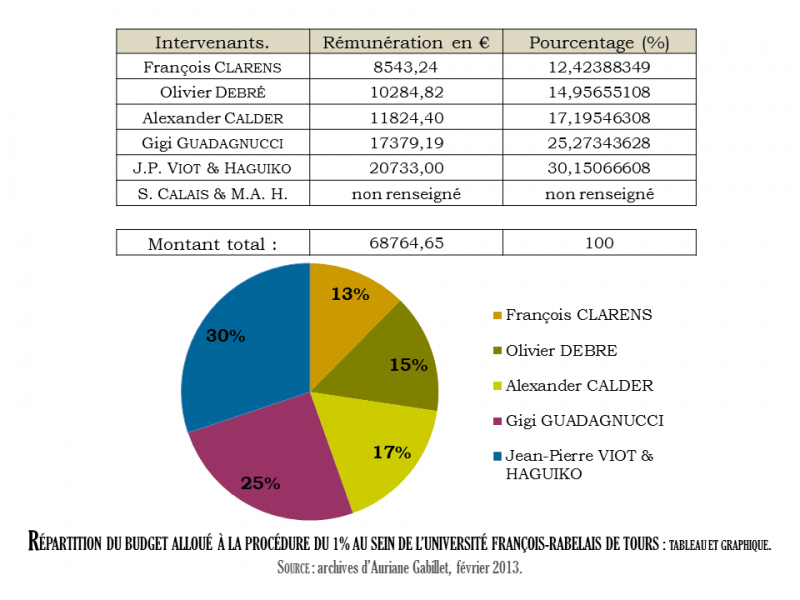

Dans cette mesure, l’application de la procédure du 1% nécessita la réalisation de plusieurs œuvres originales, conçues indépendamment les unes des autres, à des époques différentes et selon des contextes politiques, économiques, sociaux et idéologiques variables.

Ainsi, en quarante ans, cette université bénéficia à six reprises, entre 1966 et 2006, de la procédure du 1%, constituant alors une collection représentative des formes et des évolutions de la création contemporaine française.

3. Le patrimoine artistique de l’université de Tours…

Si chaque œuvre réalisée au titre de 1% au sein de l’université François-Rabelais de Tours dépend d’un contexte unique, incarnant alors une réponse artistique propre à chaque situation, elles ont cependant pour point commun la relation qui les unie à l’architecture universitaire et, plus généralement, à l’ensemble de l’espace préexistant. Un enjeu crucial, qui nécessite que l’artiste sollicité prenne en compte la notion d’in situ, de spécificité du site, d’environnement ou de paysage, non seulement en terme d’espace, de temps, de lumière, de couleur, de mouvement, aussi d’organisation sociale – la réussite de l’entreprise résidant dans l’intégration de l’art à l’espace public, qui se l’approprie, lui conférant alors du sens.

Dans cette mesure, l’emplacement des différentes UFR tourangelles constitue un atout considérable : tantôt situées à la périphérie du centre urbain, elles se fondent dans le champ clos d’un campus, donnant ainsi lieu à la réalisation d’œuvres intégrées à l’architecture répondant aux impératifs de l’art public; tantôt insérées au cœur de la ville, elles entretiennent une relation directe avec l’urbain, nécessitant alors la création d’œuvres destinées à dialoguer avec l’espace environnant, conformément aux enjeux inhérents à l’art urbain.

4. …entre art public intégré à l’architecture

L’art public ou l’art inséré au cœur des espaces publics, a la particularité d’apporter au cadre de vie des citoyens une qualité esthétique qui leur ferait défaut. Producteur de sens, cette forme d’art intégré à l’architecture – par le recouvrement d’une surface bâtie, l’ornement des formes architecturées ou encore la décoration intérieure/extérieure – transforme le regard que les citadins portent sur leur ville et ses institutions. Trois des 1% réalisés au sein de l’université de Tours répondent à cet enjeu. Il convient à présent d’en retracer l’histoire.

Le 1% de la faculté de sciences et techniques de Tours ou l’enseignement des ruines

Premier chantier universitaire de Tours à avoir bénéficié de la procédure du 1%, la faculté de sciences et techniques intégra l’art à son patrimoine dès 1966, date à laquelle l’artiste tourangeau François CLARENS réalisa une décoration murale conçue sous la forme d’une mosaïque, pour un montant de 56040 F (soit 8 543,24 €). Exposé en extérieur, sur la façade du bâtiment (E) à laquelle il était intégré, ce 1%, s’il s’avérait être idéalement accessible au plus grand nombre, ne profita finalement qu’aux usagers du site universitaire – la faculté ayant été implantée aux frontières de la ville, au cœur d’un site exclusivement voué à l’enseignement.

Dégradée par le temps faute de subventions destinées à sa restauration, l’œuvre, devenue dangereuse en raison de son érosion, fut recouverte lors de la réalisation du bâtiment voisin (E1) – le fronton de ce dernier ayant été étendu au bâtiment préexistant, recouvrant ainsi l’intégralité de la mosaïque. Or, si la disparition de cette œuvre dans l’indifférence générale constitue une négligence navrante, il faut cependant concevoir sa ruine comme un héritage fécond. En prêtant ainsi attention aux créations passées aujourd’hui disparues, l’université est désormais en mesure, non seulement d’anticiper la conservation des œuvres présentes et futures, mais également de reconsidérer les critères de sélection à l’origine de l’impulsion ou du refus d’un projet artistique en son sein.

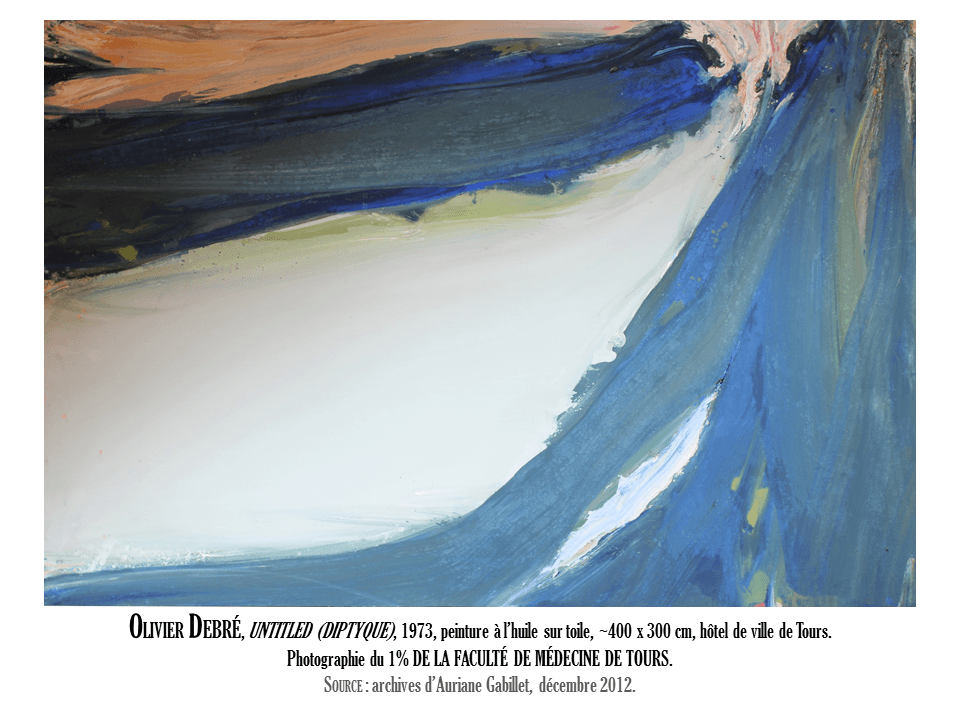

Le 1% de la faculté de médecine de Tours: les abstractions régionalistes d’Olivier DEBRÉ

De nombreux artistes s’étant vu refuser leurs projets au nom de l’absence d’intégration des œuvres au cadre environnant, il fallut attendre 1973 pour que le second 1% de l’université de Tours voit enfin le jour, sous les coups de pinceaux d’Olivier DEBRÉ(1920 – 1999), peintre français affilié à l’École de Paris, auteur d’une peinture abstraite conçue sous la forme de grandes plages de couleur ourlées de matière, influencée par l’Impressionnisme et l’Expressionnisme.

Remarquée par Mark ROTHKO (Mark ROTHKO (1903 – 1970) : peintre abstrait russe naturalisé américain, membre du color field, dont l’attention pour les œuvres d’Olivier Debré se trouva stimulée lors d’une exposition personnelle de l’artiste français à la Knoedler Gallery de New-York, en 1959). et reconnue par les institutions artistiques françaises et internationales dès les années 1960, la pratique d’Olivier DEBRÉ s’illustre par son rapport inédit au geste et à la matérialité de la couleur, et son lien avec le réel, entre immersion et proximité, lui permettant ainsi de retranscrire le monde tel qu’il le percevait à travers le filtre de ses émotions.

Inspiré par les paysages de bord de Loire si caractéristique de cette Touraine dont sa famille était originaire, l’artiste avait pris l’habitude d’accompagner ses parents lorsqu’ils s’échappaient de l’effervescence de la capitale, lui préférant le calme de la propriété familiale DEBAT-PONSAN, située à Nazelles, puis du domaine Les Madères, dont son père fit l’acquisition en 1937, à Vernou-sur-Brenne. Olivier DEBRÉ ayant pour ambition de créer au cœur du réel, une fois sa renommée établie, il installa son atelier en ce lieu – en témoigne le titre de nombre de ses toiles se référant explicitement à la région tourangelle ou à la Loire.

Aussi, lorsqu’il fut appelé, en 1973, à réaliser le 1% de la faculté de médecine de Tours pour un montant de 67 464 F (soit 10 284,82 €), sa renommée n’était plus à faire et la relation qu’il entretenait avec la Touraine, Jardin de la France, terre d’inspiration pour les artistes (d’Eugène DELACROIX à Max ERNST, en passant par William TURNER), n’était un secret pour personne.

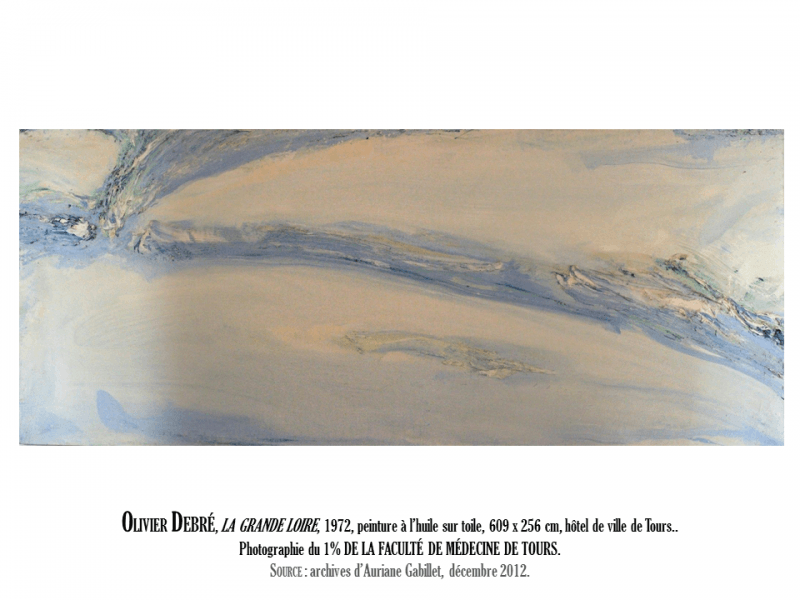

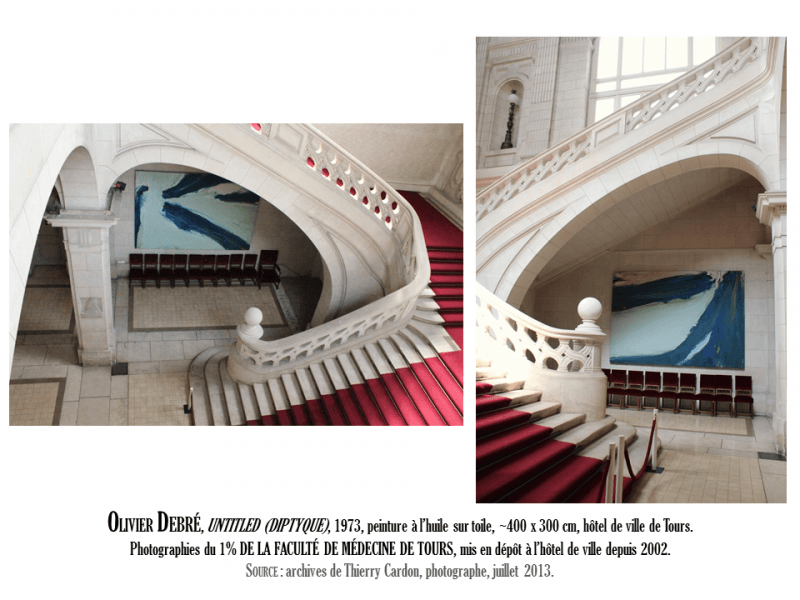

Olivier DEBRÉ conçut ainsi trois toiles: un diptyque sans titre (Untitled) comprenant deux peintures à l’huile sur toile mesurant chacune ~400 (long.) x 300 (larg.) cm. créées en 1973, et La Grande Loire, imposante peinture à l’huile sur toile de 609 x 256 cm, caractérisée par une gamme chromatique moins contrastée que le diptyque, réalisée en 1972 – soit un anavant qu’il ne soit sollicité pour ce projet.

Répondant à la même composition, ces trois toiles prennent la forme de grands aplats colorés déclinés dans un camaïeu de blanc réalisés au moyen d’un large pinceau-brosse, rehaussés par des empâtements bleus et jaunes réalisés au couteau, qui se fondent les uns dans les autres pour laisser apparaître de larges bandes de peinture verte, affirmant ainsi que la toile est un espace dans lequel tous les composants fusionnent afin de créer un seul élément.

Le geste du peintre, ainsi matérialisé par les traces de peinture laissées par ses outils (des coups de pinceau-brosse qui se mêlent, s’entrecroisent, en des empâtements déposés au couteau, créant de véritables coulées de couleurs), confère alors une dimension tactile à la matière picturale, la toile se métamorphosant alors en un objet d’art hybride, entre peinture tridimensionnelle et sculpture plane, dont l’appréhension stimule les sens.

Porteuses d’une référence évidente à la nature, ces trois compositions, véritables formes pensées d’après le visible – fruit de l’observation de la Loire depuis les berges tourangelles – s’apparentent plus à la représentation abstraite de cadastres géologiques qu’à de réelles évocations du paysage, générant une impression d’environnement qui envahie l’espace – tant celui de la toile, que celui dans laquelle cette dernière est exposée. Elles se présentent ainsi aux yeux du spectateur comme une histoire parcourable par le regard, le geste analytique du peintre et le mouvement de la couleur se muant en un guide abstrait, suggérant aux regardeurs la lecture de chaque toile.

Conçues pour être exposées en intérieur, dans la salle des actes de la faculté de médecine de Tours, ces trois toiles n’ont pas fait l’objet d’une étude de l’emplacement auxquelles elles étaient destinées – leur enjeu se résumant à leur accessibilité par l’ensemble de la communauté universitaire fréquentant le site Bretonneau-Tonnelé.

Aussi, elles ne dialoguaient avec l’architecture que dans la mesure où elles épousaient ses formes, suspendues aux murs du bâtiment estudiantin. Elles pouvaient ainsi s’intégrer à n’importe quel lieu – c’est probablement pour cette raison qu’elles furent extraites de leur environnement originel avant sa destruction pour être mises en dépôt à la mairie de Tours en 2002.

Désormais exposées dans l’ancien bâtiment dévolu à l’hôtel de ville, dans le couloir du deuxième étage menant à la salle des mariages pour La Grande Loire, de part et d’autre de l’escalier d’honneur pour le diptyque; ces œuvres à la présence énigmatique sont à présent ponctuellement accessibles aux initiés. Dans cette mesure, la potentielle autonomie du 1% d’Olivier DEBRÉ reste à ce jour inexploitée: pourtant porteuses d’une composition se référant aux paysages régionalistes, synonyme d’un dialogue naissant avec le paysage environnant, ces trois toiles sont reléguées au rang d’ornement.

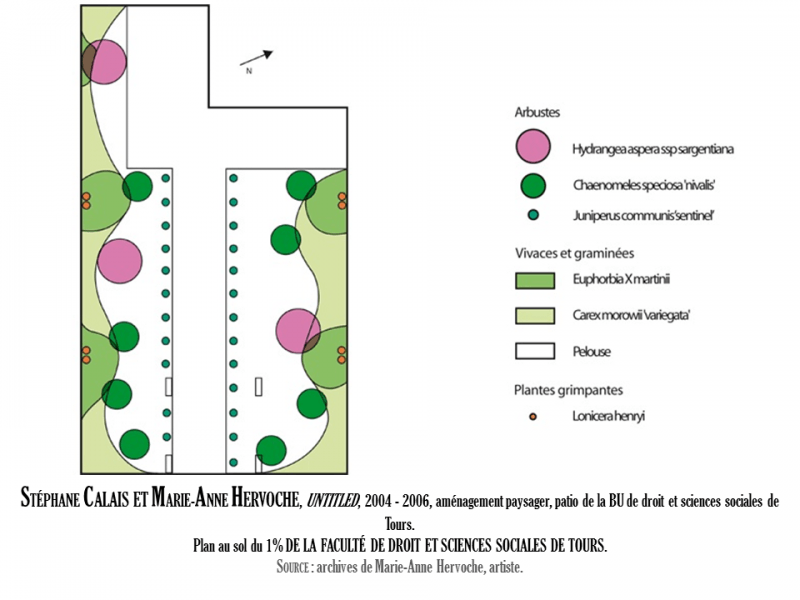

Le 1% de la faculté de droit et sciences sociales de Tours: l’œuvre paysagère de Stéphane CALAIS et Marie-Anne HERVOCHE

Dernière œuvre à avoir été réalisée au sein de l’université de Tours, le 1% de la faculté de droit et sciences sociales fut confié, de 2003 à 2006,à un duo d’artistes incarné par Stéphane CALAIS (1967 -), plasticien français formé à l’école des Beaux-Arts de Nîmes puis à l’Institut des hautes études en arts plastiques de Paris [Cf. Site Internet de Stéphane CALAIS], et Marie-Anne HERVOCHE, devenue paysagiste après avoir entrepris des études supérieures de commerce et mené une première carrière dans la mode.

Destiné à aménager l’un des patios de la bibliothèque universitaire (BU) de la faculté, cet ultime 1% fut conçu sous la forme d’un jardin d’agrément imaginé par Marie-Anne HERVOCHE, dans lequel se décline une galerie de portraits constituée par Stéphane CALAIS.

Représentant le portrait d’un seul et même personnage, sérigraphié sur des tondi en inox miroir ponctués de formes de couleur primaire, cette galerie de portraits est empreinte d’un sentiment simultané de présence et d’absence – la présence étant incarnée par les portraits des personnages représentés et l’absence, par le recours à un procédé de reproduction sériel (plébiscité par l’artiste en raison de sa capacité à unir son langage de prédilection : le dessin, geste spontané, à des techniques de reproduction héritées du monde industriel), qui participe à la dépersonnalisation de ces mêmes portraits, leur conférant alors une forme d’austérité, cependant tempérée par l’humour introduit par la référence au Pop Art à travers l’usage de couleurs vives.

Intégrés à l’architecture car fixés au mur du patio, les portraits sérigraphiés dialoguent avec les végétaux, médium essentiels du jardin d’agrément imaginé par Marie-Anne HERVOCHE, offrant ainsi une approche construite de l’espace paysager in progress : « Les chèvrefeuilles plantés à la base des portraits doivent grimper le long des murs et envahir progressivement les portraits donnant l’illusion d’un jardin [du] XIXe [siècle] abandonné dans une architecture contemporaine » [Propos extraits de son site Internet].

Bien qu’héritier de la formule visant à intégrer les arts à l’architecture, le programme proposé par le duo d’artistes se distingue par sa volonté de s’affranchir des contraintes du bâti, grâce à une composition autonome. Or, cette intervention prenant place dans un cadre spatial clos: le patio de la faculté, enclavé au sein des bâtiments dévolus à la BU, la portée et l’accessibilité de cette intervention simultanément graphique et paysagère se limite, non plus au simple public universitaire, mais à un groupe restreint d’initiés informés de l’existence de cet espace de vie fonctionnel.

À l’image des œuvres respectivement réalisées par François CLARENS, pour la faculté de sciences et techniques et Olivier DEBRÉ, pour la faculté de médecine, le 1% conçu par Stéphane CALAIS et Marie-Anne HERVOCHE, au cœur de la faculté de droit et sciences sociales, se borne au cadre architectural dans lequel il prend place, réduisant ainsi au néant le dialogue avec l’espace environnant. Une caractéristique qui les distingue des 1% réalisés au sein de l’université de Tours conformément aux exigences inhérentes à l’art urbain.

5. …et art urbain dialoguant avec l’espace préexistant

L’art urbain ou l’art de concevoir et de dessiner les volumes de la ville, se distingue par son rôle d’acteur de l’aménagement urbain – cas de figure le plus ambitieux de convocation de l’art sur la scène de l’espace public – offrant ainsi aux œuvres qu’il promeut la liberté d’investir un champ géographique plus vaste que celui des œuvres intégrées. En effet, exclusivement exposées en extérieur, ces productions plastiques autonomes sont conçues pour valoriser les éléments nobles de l’architecture universitaire (entrée principale de l’établissement, grand amphithéâtre, etc.). Ces œuvres empiètent donc sur l’espace de la ville, dialoguant alors avec les formes urbaines environnantes, dont elles modifient le sens. Les trois autres 1% réalisés au sein de l’université de Tours répondent à cette problématique complexe. Il convient à présent de restituer la genèse.

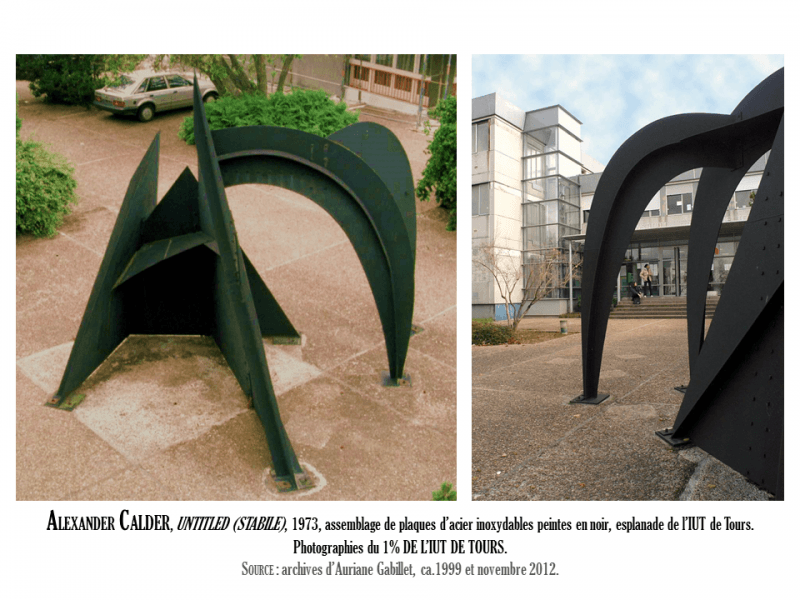

Le 1% de l’IUT de Tours : quand l’héritage de la sculpture publique dialogue avec la Touraine dans l’atelier d’Alexander CALDER

Descendant d’une famille de sculpteurs académiques américains [Alexander CALDER: petit-fils du sculpteur Alexander Milne CALDER (1846 – 1963), fils du sculpteur Alexander Stirling CALDER (1870 – 1945) et de la portraitiste professionnelle Nanette LEDERER, dont l’œuvre fut consacrée par la commande publique, Alexander CALDER (1898 – 1976), présenté comme un génie prédestiné au sein des monographies qui lui sont consacrées, est l’héritier d’une pratique artistique familiale favorable à l’expression de son talent. Formé à l’ingénierie au Stevens Institute of Technology de Hoboken (New-Jersey) de 1915 à 1919, il prit des cours à l’Art Student’s League de New-York e1923 à 1926, où il fut initié, par le biais du dessin et de la peinture, à la représentation du quotidien dans ce qu’il a de plus banal et de plus répétitif. À l’issue de cette double formation, fasciné par le mouvement, il entreprit d’associer ses qualités d’ingénieur à son apprentissage artistique dans une perspective abstraite. Dès 1931, son langage sculptural s’encra dans deux concepts novateurs: les Mobiles, installations destinées à exprimer le mouvement, l’instabilité, la transformation perpétuelle ; et les Stabiles, sculptures nées de la pratique de l’assemblage, composées de tôles métalliques peintes et posées à même le sol, caractérisées par leur stabilité et leur statisme. Peintre, sculpteur, dessinateur, mais aussi créateur de bijoux et de décors, Alexander CALDER développa ainsi une pratique originale basée sur l’association du mouvement et de la couleur, destinée à traduire la dissolution et le flottement des corps dans l’espace, dans une perspective simultanément artistique et mécanique, dont la réception positive en France l’incita à abandonner les États-Unis pour vivre en Touraine. En effet, ayant acquis, dès 1953, une demeure à Saché, CALDER et sa femme Louisa s’installèrent à quelques kilomètres de Tours – l’artiste travaillant dans la remise proche de l’habitation alors transformée en gouacherie, avant de se faire construire un nouvel atelier en 1963, puis une demeure adjacente baptisée Le Carroi en 1970.

La réalisation de sculptures monumentales sur le territoire français nécessitant le recours à une usine de ferronnerie semblable à celles avec qui il travaillait aux États-Unis (non seulement afin de réduire les frais de transports des œuvres, mais également pour amoindrir les délais de livraison), CALDER entreprit de travailler, dès 1962, avec une entreprise de métallurgie installée en périphérie de la ville de Tours, sur les bords du Cher : l’usine Biémont, présidée par Jean BAZILLON, épaulé par le contremaître Jean BERRUET. De ce partenariat entre le monde de l’art et celui de l’industrie naquirent plus d’une centaine d’œuvres, certes esquissées par CALDER, mais dont les défauts de stabilité, de rigidité et de résistance furent corrigés, sans modifier les intentions de l’auteur, par les ingénieurs de l’usine.

Reconnue par les institutions culturelles internationales et le marché de l’art dès les années 1940, la pratique d’Alexander CALDER fit l’objet d’une protection institutionnelle – son travail ayant été plébiscité à de nombreuses reprises afin de réaliser des commandes publiques destinées à dialoguer avec des lieux emblématiques de l’activité moderne (gares, aéroports, places urbaines, campus d’universités, sièges de banques ou de sociétés, etc.). Acteur de la promotion de la création contemporaine au sein de l’espace public, CALDER est donc l’auteur de nombreuses œuvres réalisées en France au titre de 1%.

Aussi, lorsqu’il fut contacté en 1973 pour réaliser le 1% de l’IUT de Tours pour un montant de 77 563 F (soit 11 824,40 €), il s’agissait avant tout de rendre visible au plus grand nombre l’œuvre d’un artiste travaillant dans la région, dont la pratique n’était cependant pas représentée au sein de l’espace public (à l’exception du stabile que le sculpteur offrit à la commune de Saché). En effet, cette décision allait à l’encontre de l’avis des élus locaux de l’époque qui, non seulement ne souhaitaient pas laisser une œuvre de l’artiste dialoguer avec l’architecture de leur ville, mais se bornaient également à ne pas voir l’intérêt d’une fondation, créée en l’honneur de l’artiste, prendre racine en Touraine:

« Souvent, le choix de [l’auteur d’un 1%] correspondait à une volonté des services centraux de mettre en place des œuvres majeures. Ce fut le cas à Tours. Alexander Calder […] voulait donner une sculpture à la ville ; les élus de l’époque ne souhaitant pas avoir une œuvre de Calder, le 1% de l’I.U.T de Tours [lui] fut confié »

Cependant, il est peu probable que ce stabile ait été réalisé à cette occasion, l’acquisition d’une œuvre de Calder, à une époque où il était déjà consacré par l’histoire de l’art depuis longtemps, représentant un investissement financier considérable.

« Si le patrimoine national possède plusieurs œuvres de ce sculpteur, c’est en partie grâce au 1% »

HEDEL SAMSON Brigitte, « Sur le recensement des œuvres réalisées au titre du 1% »

Conçu sous la forme d’une sculpture en ronde-bosse [Sculpture en ronde bosse: sculpture appréhensible sous des angles multiples impliquant le déplacement du spectateur autour de l’œuvre.], le stabile monumental réalisé au titre de 1% pour l’IUT de Tours est composé de plaques d’acier inoxydables découpées selon des formes géométriques (deux triangles rectangles, un rectangle, un triangle équilatéral et deux formes semi-circulaires enjambant l’espace), fixées entre elles puis uniformément peintes en noir.

Constituée de multiples plans imbriqués les uns dans les autres, l’œuvre se décline sous les traits d’une composition complexe inspirée par l’observation de la nature et du quotidien, se muant alors en une figure fantastique aux formes biomorphes, à mi-chemin entre la matière et la vie, un dessin dans l’espace évoquant le mouvement. Ainsi, en dépit de la lourdeur de son matériau, le statisme du stabile est remis en cause par sa métamorphose perpétuelle, série constante de mouvements liés au changement de perception du spectateur mobile, pour qui se voilent et se dévoilent les formes sculptées au rythme de sa déambulation. La lisibilité de l’œuvre est alors assurée par la couleur noire mat dont elle est uniformément recouverte, la monochromie participant à l’uniformisation des formes qui la composent, favorisant ainsi la perception de leur précision et de leur netteté, en dépit du mouvement auquel elles sont soumises.

Bien que né de l’observation du réel en mouvement, le stabile réalisé par Calder n’en est pas moins le fruit du partenariat établi entre l’artiste et les ingénieurs de l’usine Biémont: une caractéristique originale que le créateur n’a pas cherché à masquer. Ainsi, l’ensemble des éléments structurant l’œuvre (attaches boulonnées, nervures, et autres goussets d’angles destinés à rigidifier la construction) sont visibles, revendiquant ainsi non seulement sa fabrication en usine, mais rendant également appréhensible par le public les différentes étapes ayant présidé à la réalisation du stabile. Traités de manière plastique, car uniformément recouverts de cette peinture noire mat évoquée précédemment, les éléments d’armature animent alors la surface du stabile par un réseau linéaire impulsant un rythme au sein même des formes géométriques en mouvement.

Considérant avant tout sa pratique comme un art de la ville, Alexander CALDER, soucieux de faire dialoguer sa création avec l’espace préexistant, s’évertua à créer une œuvre parcourue par des pleins et des vides. Ainsi, le spectateur observant ce stabile perçoit simultanément les formes composant l’œuvre et l’espace environnant, intégré à l’œuvre même au moyen des zones de vides ménagées en elle. Grâce à la mise en place de ces vides empathiques, cette œuvre, exposée en extérieur dans un espace caractérisé par sa neutralité: l’esplanade située devant l’entrée principale du site, se présente comme une immense miniature, véritable entité autonome dans laquelle l’espace bâti vient se réfléchir.

En ce sens, le 1% de l’IUT de Tours, véritable entité autonome née de la réunion d’une conception stylistique abstraite et d’une forme d’expressionnisme technologique, participe à la personnalisation de l’architecture universitaire. C’est probablement pour cette raison que le stabile de CALDER, fierté tourangelle, fut temporairement exposé, au cours des années 2000, devant Le Vinci (centre international de congrès de Tours, dessiné par l’architecte Jean NOUVEL en 1993), avant de réintégrer son emplacement initial.

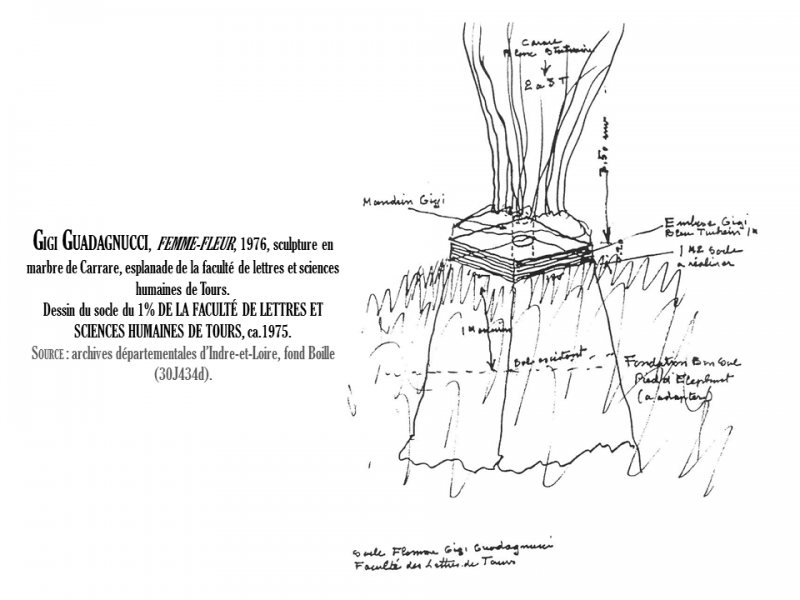

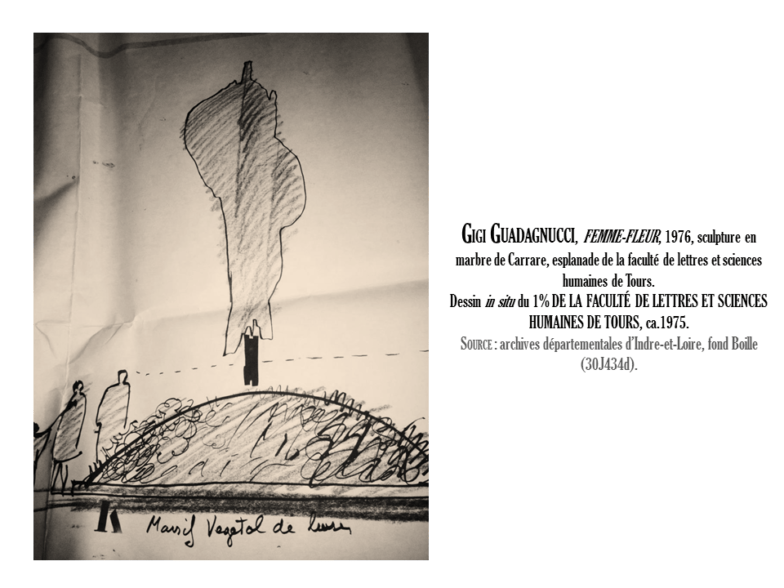

Le 1% de la faculté de lettres et sciences humaines de Tours : la nature métamorphosée au sein de l’espace urbain par Gigi GUADAGNUCCI

Suite au refus de deux projets proposés pour le 1% de la faculté de lettres et sciences humaines de Tours, la réalisation de ce dernier fut confiée en 1975, pour un montant de 114 000 F (soit 17 379,19 €), à un artiste italien établi en France depuis les années 1930: Gigi GUADAGNUCCI (1915 – 2013).

Ayant reçu une formation de tailleur de pierre – discipline nécessitant patience et minutie, et dont l’enjeu réside dans la capacité à anticiper et tirer parti des inconvénients liés à la fragilité de la taille – Gigi GUADAGNUCCI, inspiré par les formes mouvantes de la nature et les courbes du corps féminin, s’attacha tout au long de sa carrière de sculpteur à démontrer les richesses esthétiques du marbre en conférant à ce matériau minéral, alors conçu comme support de l’abstraction, les qualités sensorielles propres à d’autres matières – y compris celles jugées à l’opposé de ses propriétés physiques comme la douceur, la mollesse, la flexibilité ou encore la transparence.

Baptisée Femme fleur, le 1% réalisé par l’artiste se présente sous la forme d’une sculpture en ronde-bosse dépourvue de polychromie taillée dans un bloc de marbre de Carrare, mesurant ~300 cm de haut pour 70 cm d’épaisseur, reposant sur un socle minimaliste d’environ 10 cm caractérisé par son non finito.

Reprenant la forme simplifiée d’une fleur à peine éclose, cette œuvre se caractérise par sa verticalité, accentuée par l’enveloppe que forment autour d’elles quatre pétales monumentaux, constituant deux cocons dans lesquels se dressent deux pistils. Ponctués de stries évoquant les nervures propres à la matière végétale, les pétales de marbre regroupés autour d’un axe central retranscrivent la douceur et les plissements ondoyants propres aux éléments naturels ; tandis que l’allusion érotique est incarnée par les pistils jaillissant des deux cavités intimes ménagées au cœur de la Femme-fleur – synthèse abstraite des qualités sensorielles d’une fleur associée à l’érotisme des courbes féminines.

Affranchie de la soumission au bâti, cette sculpture, destinée à être exposée en extérieur afin de répondre à la trame géométrique caractéristique du bâti estudiantin par des plans courbes et voluptueux, fut exposée sur l’esplanade située devant l’entrée principale de la faculté – où elle déploie ses délicates formes érotiques, hommage simultané à la femme et à la nature, mères de toutes choses, dont la poésie contraste avec le vacarme ambiant de la ville.

Inaugurée en 1976, la Femme fleur était initialement exposée au sommet d’un monticule de terre entouré de végétation, véritable promontoire surplombant la Loire.

Ainsi insérée au sein d’un espace paysager accessible à tous, l’œuvre se présentait alors comme une illustration de la nature métamorphosée au sein de l’espace urbain : un lien permettant de faire dialoguer l’esplanade végétale de la faculté avec l’architecture universitaire et l’espace urbain.

Déplacé suite aux travaux destinés à aménager l’entrée de la faculté menés au cours des années 1980, ce 1% fut d’abord transféré sous le grand cèdre situé à l’extrémité de l’esplanade : un choix qui rompit le rôle de médiation entre l’art, l’architecture et l’espace public endossé par la Femme-fleur, dont la monumentalité des formes se retrouva amoindrie, sous la tutelle des gigantesques branches de l’arbre centenaire ; avant d’être finalement installée à la droite de l’escalier permettant d’accéder à l’entrée principale de la faculté, où elle se trouve encore exposée aujourd’hui.

Ainsi reléguée dans un angle peu fréquenté par le public, car engagée dans un parterre végétal très dense, la sculpture – en dépit de son bon état général de conservation – est désormais en partie recouverte de mousse, conséquence du mauvais usage de son autonomie, à qui elle doit son emplacement actuel. Dans cette mesure, l’impact visuel de l’œuvre n’est plus qu’un spectre qui plane au-dessus d’elle, le spectateur n’étant plus invité à en faire le tour pour l’appréhender mais contraint de l’observer de face, l’intégralité de la sculpture ne lui étant pas accessible en raison de la densité du pare-terre végétal dans lequel elle se tient.

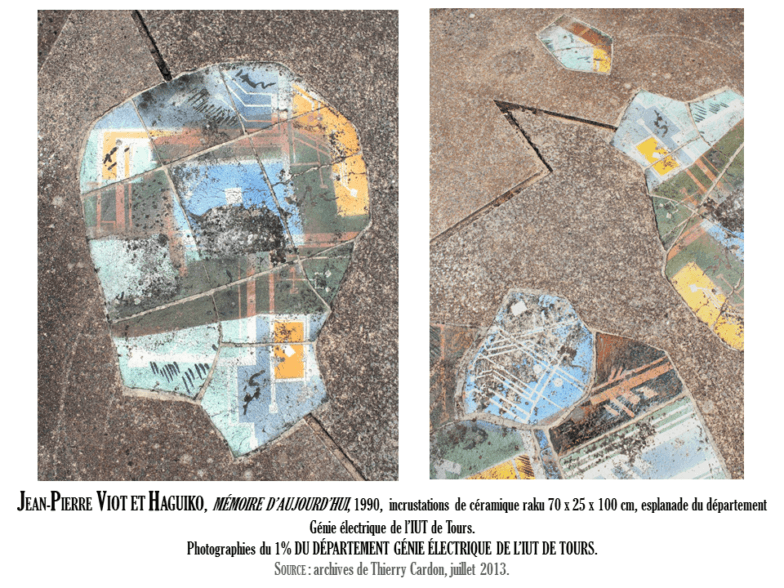

Le 1% du département Génie Électrique de l’IUT de Tours : l’œuvre minimaliste de Jean-Pierre VIOT et HAGUIKO

Augmenté de nombreux bâtiments réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’État au cours des années 1980 – 1990, suite à l’installation de la faculté de médecine et à l’inauguration du département Génie électrique de l’IUT, le site Grandmont est le seul de l’université de Tours à avoir fait l’objet d’un second 1%.

Confié à Jean-Pierre VIOT (1936 – ), céramiste et sculpteur français formé à l’École des Beaux-Arts de Rouen, et HAGUIKO (1948 – ), céramiste japonaise formée à l’ingénierie et à l’architecture à l’université de Fukuoka (Japon), établie en France depuis 1972, où elle a obtenu un diplôme National Supérieur d’Études en Arts Plastiques ; la réalisation du 1% du département Génie électrique de l’IUT, exécuté en 1990, doit son existence à sa conception minimaliste du geste artistique, influencée par les formes abstraites propres à la culture japonaise, qui justifient son coût peu élevé (20 733 €), et à sa discrétion, témoignage de la conscience écologique du paysage développée à travers la pratique des deux artistes.

Le 1% conçu par Jean-Pierre VIOT et HAGUIKO se présente ainsi sous la forme d’une sculpture en ronde-bosse exposée en extérieur, composée d’un assemblage de quatre éléments sculptés en béton teinté, béton bouchardé et béton poli, comportant des incrustations de métal poli et d’importantes incrustations de céramique raku, mesurant chacun respectivement 250 (long.) x 25 (larg.) x 180 (haut.) cm, 250 x 25 x 165 cm, 250 x 25 x 1 cm et 70 x 25 x 100 cm.

Dépourvue de toute allusion figurative, l’œuvre minimaliste évoque cependant le monde naturel, car elle prend la forme d’une unité minérale en revendiquant la nature des matériaux dont elle est composée, qui s’expriment à travers des formes géométriques peu travaillées, dépourvue de polychromie, rappelant alors les formes et les couleurs caractéristiques des enrochements : une impression renforcée par l’absence de socle, qui tend à minimiser la distinction entre espace naturel et création artistique.

Conçu en harmonie avec l’espace naturel préexistant, ce projet abstrait est cependant désigné par un titre évocateur : Mémoire d’aujourd’hui, traduction de l’imaginaire par les mots, commencement de toute narration, véritable support de réflexion destiné à supplanter la vision offert par le duo d’artistes à son public pour lui permettre de s’approprier l’œuvre – une initiative remise en cause par l’absence de cartel, qui nuit à l’appréhension de ce 1%.

Exposé en extérieur, devant le bâtiment destiné au département Génie électrique de l’IUT de Tours, au cœur du parc arboré caractéristique du site Grandmont, le 1% de Jean- Pierre VIOT et HAGUIKO se caractérise par son autonomie, conséquence de son affranchissement au regard de l’architecture. Elle dialogue donc avec les formes urbaines et végétales préexistantes dans lesquelles elle se confond – au point d’en devenir invisible aux yeux du public fréquentant le site, qui, au lieu de la percevoir comme l’expression de l’art contemporain au sein de l’espace public, l’assimilent au mobilier urbain qui foisonne sur le site boisé. Un constat qui se justifie par trois éléments constitutifs de l’œuvre. D’abord, la banalité du médium utilisé : le béton, matériau assimilé aux constructions industrielles et au mobilier urbain scellé dispersé au sein des espaces publics traditionnels.

Ensuite, ses dimensions, basées sur l’échelle humaine :

« Ainsi réalisées, à la mesure de l’homme, [les œuvres de Jean-Pierre VIOT et HAGUIKO] prennent une évidente présence architecturée, à la fois stèles et signaux ».

GARCELON Christian, « Fouler la terre… », article non daté, mis en ligne sur le site monographique consacré à Jean-Pierre VIOT

Et enfin, sa composition : dépourvue des reliefs vraisemblables inhérent aux traditionnelles statuaires figuratives, privée des formes évocatrices propres aux sculptures abstraites, préférant même à la couleur le traitement minutieux d’un unique matériau sous différentes formes, cette œuvre minimaliste ne répond pas aux formes traditionnellement associées aux commandes publiques. Elle est donc avant tout perçue par le public comme une création à vocation utilitaire, au même titre que le mobilier urbain, revêtant ainsi un rôle équivalent à celui d’un banc.

À l’image des œuvres respectivement réalisées par Alexander CALDER, pour l’IUT et Gigi GUADAGNUCCI, pour la faculté de lettre et sciences humaines, le 1% conçu par Jean-Pierre VIOT et HAGUIKO pour le département Génie électrique de l’IUT, joue un rôle fondamental dans l’aménagement de l’espace urbain, l’art exposé en extérieur, indépendamment de l’architecture universitaire, introduisant alors un dialogue avec l’espace environnant. Une caractéristique qui les distingue des 1% réalisés au sein de l’université de Tours conformément aux exigences inhérentes à l’art public.

Conclusion

CONSTITUÉ ENTRE 1966 ET 2006, LE PATRIMOINE ARTISTIQUE DE L’UNIVERSITÉ FRANÇOIS- RABELAIS DE TOURS, FRUIT DE 40 ANS DE COMMANDE PUBLIQUE, TÉMOIGNE DES FORMES ET DES ÉVOLUTIONS DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE FRANÇAISE À TRAVERS 6 ŒUVRES NÉES DE L’APPLICATION DU 1%.

Destiné à glorifier la mémoire du passé artistique national, ce projet visant à intégrer l’art au quotidien a permis à des figures héroïques et originales consacrées par les institutions artistiques et le marché de l’art international (à l’image d’Alexander CALDER et Olivier DEBRÉ, incarnations contemporaines du mythe du grand artiste), au même titre qu’à des artistes alors inconnus du grand public (comme François CLARENS, Gigi GUADAGNUCCI, Jean-Pierre VIOT et HAGUIKO, ou encore Stéphane CALAIS et Marie-Anne HERVOCHE), de laisser leur empreinte au cœur de l’espace public tourangeau. Support de l’expression de deux conceptions de l’art, la constitution de ce patrimoine a donné lieu à la création d’œuvres intégrées au bâti, destinées à personnifier l’université, et à la réalisation d’œuvres autonomes, vouées à dialoguer simultanément avec l’architecture de l’université, institution publique à vocation culturelle, et les formes de la ville, espace urbain quotidiennement investi par les citoyens.

Récemment redécouvertes, ces œuvres font aujourd’hui l’objet d’une attention particulière afin d’en assurer la connaissance, la préservation et la valorisation – l’absence de médiation culturelle les ayant trop longtemps condamnées à l’oubli, absorbées par les brumes du quotidien et les aveuglements de l’habitude. Car il ne suffit pas de peupler autoritairement l’université de témoins de l’art contemporain pour qu’ils produisent des réactions humaines : transposer dans l’espace public l’expérience de l’art (jusqu’alors cloisonné dans les espaces institutionnels qui lui sont dédiés), nécessite d’instaurer un dialogue entre les œuvres et leur public, afin que ce dernier se les approprie en les intégrant à son quotidien, au lieu de les assimiler au domaine de l’inutile.

AAAR

AAAR